O cume é apenas metade do caminho. O mais importante é voltar para casa. A lição aprendida, em 2007, numa dura expedição ao Denali, no Alasca – que faz parte dos Sete Cumes, conjunto das maiores montanhas de cada continente – acompanha Roman Romancini desde então.

E foi fundamental para que ele não só chegasse ao topo do Everest no dia 16 de maio de 2018 após um grave acidente, um câncer, algumas tentativas frustradas e inúmeros desafios, mas principalmente voltasse de lá.

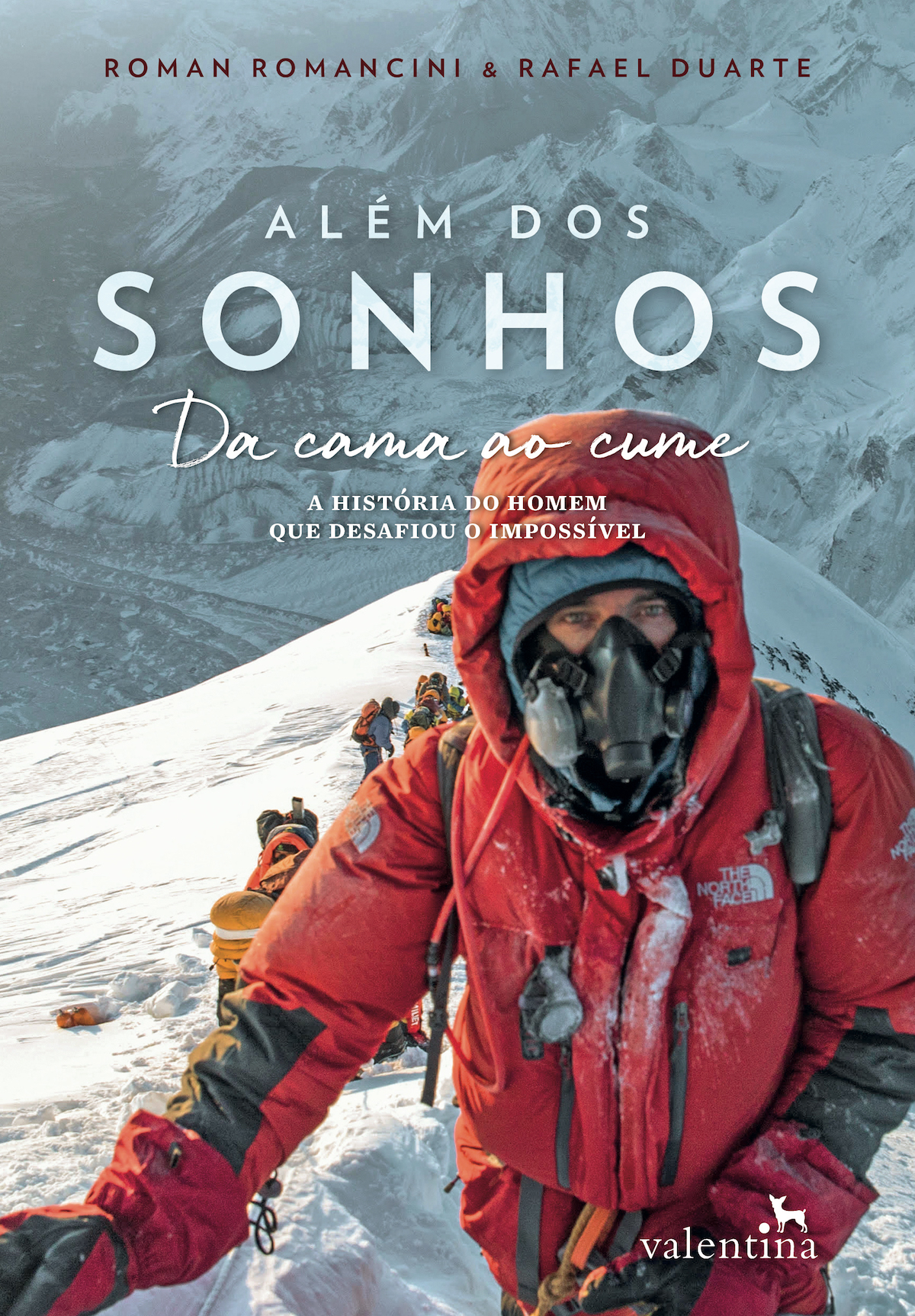

Décimo oitavo brasileiro a alcançar o cume da montanha mais alta do mundo, Romancini narra sua impressionante trajetória em Além dos sonhos, escrito em parceria com Rafael Duarte, da produtora Bambalaio, que documentou o feito no filme de mesmo nome.

Veja abaixo o primeiro capítulo na íntegra:

No meio do caminho tinha uma pedra

O BARULHO FOI DE GALHOS QUEBRANDO. Os sons ainda seguem vívidos em minha memória… Uma explosão de sentimentos. Começando pelo inconfundível ruído de uma freada e o primeiro grito de alerta, de raiva. Por uma eterna fração de segundo, ouvia apenas a batida do meu coração, acelerada pela velocidade e pelo choque iminente. O segundo, visceral, foi um grito de medo, terror, pânico do inevitável. Os pneus derrapavam no silêncio. Metais se chocavam. Novamente, um silêncio no ar. Apenas o pulsar ensurdecedor vindo do peito em outro tom. Perdi minha orientação espacial enquanto o tempo se dilatava e abria espaço para uma enxurrada de pensamentos, reflexos instintivos, sensações e sentimentos inusitados e inéditos.

Mais um palpitar e o mundo virou de cabeça para baixo. Em mais uma fração de segundo, ao som do vidro se estilhaçando seguiu-se a terrível imagem do mergulho de cabeça no para-brisa do carro. Um toque áspero cortava a minha pele, e eu com medo do desconhecido. Novamente o silêncio. Mais uma batida do coração. No vazio, a gravidade inexistia e o mundo girava ao meu redor. Com tranquilidade e curiosa paz, assistia àquele filme como uma criança em órbita. O chão se aproximava enquanto tudo parecia acontecer em câmera lenta, como se meu corpo fosse o referencial absoluto para o tempo e para o espaço. A bicicleta flutuava no ar ao meu lado. Essa experiência espacial foi abruptamente interrompida pela racionalidade de “sempre cair rolando”, como aprendi a me condicionar na infância. O som familiar de galhos secos quebrando foi cortado pelo terceiro, agudo e desesperado urro: o de uma dor insuportável.

Dia 15 de fevereiro de 2011, oito horas da manhã. Nunca me esquecerei dessa data. O cheiro do asfalto quente me fez pensar de forma concreta. Por alguma razão, ou por simples experiência, suspeitei que seria uma daquelas situações de pragmatismo robótico, em que eu precisava colocar meu lado emocional de lado e raciocinar de forma objetiva. Eu tinha certeza de duas coisas: havia sofrido um acidente e partes do meu corpo estavam quebradas. Não sabia exatamente quais, mas a dor me era muito familiar. O vazio sonoro deu lugar ao barulho das pessoas que começavam a se aglomerar ao meu redor. Com uma audição canina, era possível escutar cada comentário ofegante e, com olhos felinos, observar as feições de horror. Dor, apenas dor, e aos poucos o atleta emotivo dava lugar ao cientista cartesiano, enquanto o sangue se transformava em lava escaldante. Típica fervura de fraturas. O tempo voltava a transcorrer de forma absoluta e eu só conseguia pensar na minha coluna, epicentro da dor. Era hora de me organizar.

Podia desmaiar a qualquer momento. Gritar involuntariamente era a forma de atenuar aquela dor insuportável. Comecei, então, a fazer uma autoavaliação pragmática e instintiva. As mãos tateavam o corpo como um ávido estetoscópio, em busca de possíveis lesões e suas gravidades, com a esperança de encontrar apenas a sensação do toque das minhas próprias mãos e, ao mesmo tempo, em pânico de não as sentir. Cabeça e rosto, pequenas escoriações com um corte e sangue na orelha esquerda. Ufa! Nada no rosto, cabeça intacta. Bom capacete. Tive medo de me movimentar, pois não sentia nada da cintura para baixo, além da confusa e agonizante dor lombar. Com as pontas dos dedos, senti meu pescoço ileso. Outro alívio. Ombros, clavículas e braços — típicas vítimas de acidentes de bicicleta — “apenas” ralados. A pele esfolada ardia. As mãos sensitivas e curiosas seguiam seu percurso corpo abaixo. Costelas doloridas a cada respiração ofegante, porém aparentemente preservadas.

Bem devagar, virei meu olhar para o lado e vi a minha bicicleta toda retorcida. Medo. O tempo não mais transcorria em batidas de coração, mas em constantes segundos e intensas rajadas de dor, tão intensas que senti que iria desmaiar; como aquela anestesia pertinente quando o inconsciente toma conta e simplesmente te desliga. Não tive essa sorte e, em um piscar de olhos, aquela fervura, de novo, a percorrer meu corpo. Caras espantadas e feições de horror se aglomeravam ao meu redor, amplificando aquele zumbido de sílabas conflitantes que se mesclavam com meu pensamento, temor de estar bruscamente paralisado. “Vou mexer os dedos do pé”, pensei. Com um esforço hercúleo e imensa dor na região lombar, levantei um pouco a cabeça para ver se o meu pé respondia aos meus comandos. O tempo voltou a se expandir e uma infinidade de emoções e pensamentos imperfeitos me passou pela mente, acelerada. E se eu estivesse, de fato, paralisado? E se minha perna tivesse sido bruscamente amputada? Tudo era dor, terror e fervor do sangue. Pensava nos movimentos dos dedos do pé, mas não conseguia senti-los. Apenas dor, tanto aguda como difusa.

Resolvi abrir os olhos e lá estava minha perna, claramente disforme, mas presa ao corpo. Primeiro alívio. Continuava pensando sobre os movi- mentos dos dedos. E se… E se…? “Mexeu! Eles mexeram!”, gritava em minha mente. “Eles mexeram!” Eram, então, “apenas” ossos quebrados! Esse caminho das múltiplas fraturas já era meu conhecido e já havia sido percorrido em minha levada infância. Naquele instante me veio à memória quando quebrei os dois braços ao mesmo tempo. Ainda pequeno tinha sido obrigado a lidar com a sensação de dor insuportável. “É só um osso quebrado”, repetia a minha voz interna, minimizando a situação, tentando assumir o controle.

O alívio racional veio acompanhado de um sorriso singelo, uma alegria infantil e mais uma onda de dor irreprimível. Eu não conseguia mais ficar naquela posição, estirado no asfalto, deitado de costas, agonizando. “Alguém chame uma ambulância”, clamei aos curiosos. Foi o gatilho para o racional tomar conta de vez. Consciente, não tão distante de casa e me sentindo todo arrebentado, consegui pensar de forma protocolar. Em primeiro lugar, eu precisava me virar de lado para estabilizar a fratura, alguma posição com menos dor. Tomei fôlego, segurei a perna e soltei mais um berro. Urrava de dor quando me virava de lado, na posição fetal, com uma perna apoiada sobre a outra. O sangue fervia. E, de novo, quase desmaiei.

Fôlego retomado, em meio à multidão, um rosto conhecido. Lúcio, um amigo de pedal, que minutos antes eu havia encontrado, presenciou de perto toda a barbárie. Pedi que me ajudasse a tirar o capacete, que ele posicionou como um travesseiro, e água, muita água. Eu estava em ebulição por dentro. Seco, evaporado. Escutei de alguma voz desconhecida: “Não podemos dar nada para ele até que os médicos cheguem”. “Estou com a boca seca! Preciso de água!”, implorei. Nada. Não estava em posição de discutir, então desisti. “Lúcio, por favor, pegue meu celular na bolsa da bicicleta, ligue para a minha mulher e tire fotos”, pedi.

Como no jogo de xadrez, já imaginava os futuros movimentos de uma batalha judicial que seria travada. Precisava ligar para a Dani e dizer o que tinha acontecido e que a situação estava “controlada”. Alguém chamou uma ambulância. Escutei uma ciclista falando com os socorristas ao telefone. Pedi o aparelho. Sem condições, pedi que ligassem para minha casa e avisassem do acidente. Tentava imaginar como a Dani receberia o telefonema, acordada pelo toque em um horário pouco usual e de um número desconhecido. Só podia ser má notícia. Tomei fôlego e, entre gritos de inimaginável dor, disse:

— Bom dia, gatinha, tudo bem? Então, aconteceu um acidente, fui atropelado. Estou bem e…

Com um grito involuntário, quase desmaiei de dor pela terceira vez. Ouvi o som de sirene se aproximando enquanto os curiosos abriam espaço para os socorristas do Samu e para os policiais. Muitas perguntas se seguiram. A essa altura Dani já estava ao meu lado, com um controle emocional incrível. Pude ver a cara de desdém da senhora que estava ao volante do veículo que me atropelou, como quem dissesse “além de estragar meu carro, vai me fazer chegar atrasada”. Inacreditável! Não sei como a Dani, que não leva desaforo para casa, não foi tirar satisfação. Talvez em respeito àqueles cabelos brancos. “Penso nisso depois, agora preciso avisar o plano de saúde, o Dirceu, meu chefe no trabalho, e garantir a transferência para um hospital particular.” Com maestria, Dani já estava tratando disso tudo. Escutei: “Um, dois, três e já!” Outro quase desmaio. Fui tirado do chão e jogado na maca como se fosse um saco de batatas, enquanto gritava mesmo sem querer.

No trajeto de ambulância para o hospital, depois daqueles primeiros instantes quando o senso de sobrevivência tomou conta dos meus sentidos, veio-me à cabeça uma verdade inconveniente. Eu não poderia mais embarcar dali a 40 dias para realizar o sonho da minha vida: escalar a montanha mais alta do mundo, o monte Everest. Um sonho para o qual eu vinha me preparando durante toda a vida.

Fui levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, um verdadeiro hospital de guerra. De repente, passa por mim um homem baleado em direção ao centro cirúrgico. Minha boca estava seca havia horas e ninguém queria ainda me dar um simples gole d’água. Chegando ao que parecia ser o leito dos acidentados, olho para cima e leio na placa a sinalização: Sala de Ressuscitação. “Puta que pariu! Estou pior do que imaginava. Estou morrendo”, pensei. Olho para o lado e vejo um cadáver coberto por um pano. Viro-me e observo uma senhora, visivelmente em seus momentos finais. Eu achava que estava ruim, mas havia gente muito pior ali. Emergência de hospital público no Rio de Janeiro é assim. Até então só tinha ouvido falar, mas vivenciar é outra história. Estar naquele contexto na condição de paciente de urgência me deixou em pânico.

Minutos depois, vieram me buscar e me levaram para a sala de raios X. Até o momento nenhum analgésico e, a essa altura, o meu corpo doía por inteiro. Novamente “Um, dois…” e antes do três eu já gritava de dor antecipando o movimento entre as macas. Mais um saco de batatas de um lado para outro. Dani me ouvia gritar lá da recepção. Minha mãe já estava no hospital para ver como eu estava, mas a família achou prudente que ela deixasse aquele ambiente para não escutar o sofrimento do filho. Ela não suportaria ficar ali sem saber exatamente como eu ficaria ou qual seria o desenrolar da situação.

Imagens feitas, o diagnóstico: fratura grave no fêmur direito. O osso estava estilhaçado em incontáveis pedaços e, naquele momento, o medo era de ruptura de alguma artéria ou veia importante, hemorragia interna… Tratava-se obviamente de um caso cirúrgico. Sem querer, escutei a conversa dos médicos que estavam cuidando do meu caso. Começava o debate: amputação, cirurgia, salas lotadas, risco de hemorragia interna, casos mais graves na prioridade. Aterrorizado, pedi para falar com a minha esposa.

A palavra “amputação” tinha me deixado especialmente assustado. Eu sabia que as equipes do Miguel Couto tinham ótima reputação pelo atendimento de emergência. Mas, se o caso fosse tão grave assim, eu queria ouvir a opinião de um médico da minha confiança e da minha família antes de eventualmente cortarem parte da minha perna. Olhei para a Dani e disse:

— Amor, me tire daqui!

Horas depois, fui transferido para o Hospital Samaritano, onde tive um novo e detalhado diagnóstico, finalmente o alívio: morfina! Na sequência, a equipe médica me deu os motivos pelos quais não iriam me operar naquele dia. Àquela altura já tinha entendido que o caso não era de amputação. Seria uma cirurgia complexa, longa, e eles precisavam se preparar para a intervenção que exigiria muito do cirurgião e da equipe. Também teriam de providenciar os equipamentos e as próteses necessárias. Sem contar com os trâmites administrativos para a liberação do procedimento. O experiente médico responsável se aproximou.

— Roman, você é um atleta, não é? Corre maratonas?

— Sim — respondi.

— Você escalav amontanhas,certo?

— Sim, também. Porquê?

— Vou te dar as minhas razões para não o operar hoje. A fratura do seu fêmur foi muito grave. Irá demandar muito de toda a equipe, de bons materiais e próteses e, se você voltar a andar sem mancar, será um caso de sorte.

Ao ouvir aquelas palavras em tom de incerteza, não podia aceitar que minha vida esportiva seria interrompida ali. E que não iria poder jogar bola com os meus filhos. Sob o efeito narcótico da morfina, catei-o pelo colarinho e, com a certeza da alma, disse:

— O senhor faz o seu trabalho direito que eu faço o meu! Eu vou voltar! Vou correr e escalar as minhas montanhas, jogar bola com meus filhos! Eu vou voltar!

Com o corpo anestesiado, a mente dopada e uma perna 20 cm mais comprida que a outra, fui para a UTI esperar pela cirurgia, que só ocorreria no dia seguinte. Naquele momento começava a minha escalada ao Everest. Não de um ponto qualquer, a partir da minha casa, mas de um muito mais longínquo, nunca imaginado — a cama de um hospital.

Além dos sonhos – Da cama ao cume: A história do homem que desafiou o impossível

Autores: Roman Romancini & Rafael Duarte

Páginas: 176

Formato: 16×23 cm

Preço: R$ 49,90

Preço e-book: R$ 39,90

Eventos de lançamento:

Bate-papo com os autores no Rio Mountain Festival

20 de novembro, às 17h15, CCBB RJ (Rua Primeiro de Março, 66)

Noite de autógrafos (Rio de Janeiro)

21 de novembro, às 18h30, Livraria Argumento (R. Dias Ferreira, 417, Leblon)

Noite de autógrafos (Brasília)

1º de dezembro, às 19h, Livraria da Travessa (SGCV/Sul Lote 22 – 4A

CasaPark Shopping)