Uma das profissões mais incríveis do mundo outdoor também é cheia de perrengues e roubadas, além de muita beleza — como nos contam alguns dos guias mais experientes do Brasil

⇒ Você precisa se provar um bom guia a cada dia

Jânio Souza Rocha, o “Feijão”

Um dos mais respeitados guias e defensores da Chapada Diamantina

Lembro bem de um ataque de abelha na trilha que foi tenso. Não gosto de cruzar com cobra também, mas abelha é o que dá mais medo de turista morrer. Eu caminhava com um grupo grande lá para os lados do sul do Parque Nacional da Chapada Diamantina (BA), perto da cachoeira da Invernada. Esse pedaço é o mais bonito para mim. Sempre que vou para lá gosto de contratar a ajuda de um ou dois nativos da região. Faço a guiada na terra deles, e todo mundo ganha um pouco. Desse jeito a gente também fortalece o lugar, e quando tem algum problema como fogo se alastrando no parque todo mundo trabalha mais unido. Os caras do sul são fortes para carregar tralha e comida, só que ainda não têm experiência na função de guia. E aí que começou problema.

Nessa caminhada para o sul, foi um dos nativos mesmo que acabou batendo a cabeça sem querer na colméia. Sempre que estou com mais gente, peço para ninguém usar boné, pois atrapalha muito a visão. Não deu outra: o maluco raspou na casa das abelhas, que mais parecia uma mochila de 90 litros cheia. Imagina o estrago. A galera entrou em desespero. Para ajudar tive que tomar picada também. Tinha uma piscina de cachoeira ali perto. Eu gritava: “Vai para a água!”. Várias mulheres estavam no grupo, e as abelhas iam tudo entrando nas roupas delas. O negócio foi feio. Todo mundo ficou chateado. Para mim, era só o começo. Ainda tive que fazer uma tocha de fogo e voltar para dentro do enxame pra recuperar as câmeras, os óculos e as mochilas.

Veja também

+ Avalanche mata 10 alunos de alpinismo em montanha da Índia

+ Como montar o seu kit de primeiros socorros

+ Surfista conta sobre encontro com grande tubarão branco

Quando achei que o pior já tinha passado, me dei conta de que um dos nativos havia esticado a caminhada lá na frente e se perdido da gente. Todo o rango, os pratos e os talheres estavam na mochila dele. Na minha, só tinha uma panela, um pouco de arroz e alguma mistura. Como perdemos muito tempo com as abelhas, a noite começou a cair. Tomei uma decisão pela nossa segurança, já sabendo que ninguém iria gostar. “Vamos acampar aqui”, falei, começando a armar tudo. Tinha uma galera “chique” no grupo, umas “Barbies trekking” no meio. Mas não teve jeito: cozinhamos tudo junto em uma mesma panela e comemos do jeito que deu.

Bem na hora que eles me falaram que não estavam mais curtindo o rolê, apareceu o outro guia, aquele apressado que tinha avançado na trilha. Só que ele veio sem a mochila. Expliquei para ele que iríamos passar ali aquela noite. “Vai lá buscar sua mochila e volta aqui”, pedi. Não é que o cara esqueceu o lugar e não encontrava mais onde tinha deixado as coisas? O pior é que, quem já teve a sorte de passar por ali, sabe que o pico é um paraíso. Mas dessa vez o passeio virou outro negócio. Minha missão virou manter todo mundo seguro e alimentado, com o máximo de conforto possível para descansar. A galera podia torcer o nariz quanto quisesse. E as cachoeiras mais alucinantes da chapada iam ficar para outro dia.

Outra vez, também lá no sul do parque, uma onça me seguiu durante todo o dia. À noite, ela chegou até a encostar na minha barraca. No dia seguinte, tinha pegada dela no acampamento. Isso foi lá na mata da Roncadeira. Existe uma travessia de vários dias por ali que gosto de fazer passando por cachoeiras. Nesse dia de acampamento, eu estava guiando dois casais. Lógico que não falei da onça para ninguém, mas uma das meninas já estava esperta com bicho, pois tinha cruzado com uma cobra gigante durante o dia. Ela também percebeu que eu andei fazendo bastante fogo à noite para afastar a onça.

A moça desconfiou, cheia de medo, e gritou pra mim: “Achei que eu tivesse contratado um guia, agora vi que estou com um aventureiro mesmo”. Não falei nada. E ainda ficamos juntos mais cinco dias. Na volta do passeio, chegando a Lençóis, ela pensou bem e disparou: “Bora lá, Feijão, bora voltar para o mato de novo”. Não deu outra. A turma encomendou outro passeio. O pessoal das abelhas voltou a andar comigo também. Eu nem esquento a cabeça, não. E até me divirto. Logo depois, acabei levando eles para os lugares mais lindos da chapada.

⇒ Histórias de alta montanha são imprevisíveis e, às vezes, bizarras

Carlos Santalena

Sócio e guia da agência Grade6, lidera expedições extremas em alta montanha pelo mundo

Quando achava que já tinha visto de tudo nos caminhos ao cume das montanhas mais altas do mundo, uma situação me pegou de surpresa. Estava guiando um grupo em um dia duro de caminhada com o objetivo de aclimatar para o topo do Aconcágua, na Argentina. Assim que chegamos à parte mais alta da aclimatação, havia um rapaz, ou melhor, uma mulher, não sei ao certo, muito forte. Na verdade, era um transexual, e eu não tinha percebido. Fazia frio e estávamos todos de casaco de pluma por ali. Foi aí que veio a surpresa. Essa pessoa simplesmente ignorou a friaca e sacou a roupa. Sim, rolou um topless em alta montanha.

Coube a mim a missão de tirar algumas fotos. Respondi ao pedido dizendo que tudo bem, e fiz os cliques. Não perguntei a razão daquilo, nem nada. Mas ouvi, logo depois de um agradecimento, que esse era seu objetivo: bater o recorde de topless mais alto do mundo. Encontrei de novo essa pessoa despida no Nido de Condores, a 5.500 metros de altura, em um frio do caramba. Acredito que ele (ou ela) tenha feito o cume do Aconcágua na sequência para consagrar o tal recorde.

Situações bizarras como essa acontecem nas alturas, ainda que nem sempre o final seja curioso ou engraçado. Tive mais de um cliente, por exemplo, que tentou ficar na montanha como forma de suicídio, dizendo que aquele era seu lugar e que era preciso permanecer ali de qualquer jeito. Não foi fácil convencê-los a tomar outro rumo.

O ar rarefeito pode bagunçar os pensamentos. Sei bem o que isso quer dizer quando penso no campo 4 do Everest em 2011. Lembro até do dia: 6 de maio. Meu companheiro rumo ao cume era o Carlos Canellas, o Carlão. Nós dois estávamos na pior quando atingimos o lugar das barracas. Só que pouca gente tinha chegado ali até esse dia, para não dizer ninguém. Havia apenas uma mínima estrutura de acampamento de um montanhista inglês.

Tivemos de pedir permissão para entrar na sua barraca para tentar fazer fogo e esquentar algo para beber e comer. Só que o nosso fósforo não funcionava de jeito nenhum. Olhamos para fora da barraca e vimos um sherpa (nepalês de uma etnia das montanhas, conhecida por trabalhar em expedições), sentado em uma pilha de cilindros de oxigênio. Estranho, pois sabíamos que não havia mais ninguém no campo 4. Mas como eles têm costume de fumar, e nossa situação estava longe de ser confortável, decidi sair para ver se conseguia sucesso com alguma forma de fazer fogo.

Cheguei até o cara, pedi fósforo, e recebi uma resposta negativa. Voltei para a barraca e conversei com o Carlão. Nada parecia funcionar. Abrimos a porta da barraca e olhamos de novo na direção do sherpa. Ele havia se levantado e agora caminhava rumo a um abismo. A visão não era das melhores, e logo ele desapareceu entre o gelo e a névoa. Achamos tudo aquilo muito estranho. Batemos rádio para nossa equipe no campo base, perguntando se havia algum sherpa ali. A resposta foi não. Espalhamos a pergunta, via rádio, para todas as outras expedições naquele momento no Everest. Alguém sabe de um sherpa no campo 4? Outra vez, a resposta foi não.

Até hoje não sabemos se foi uma alucinação coletiva, se era alguém mesmo alguém ali ou um espírito andarilho… Vai saber. E não parou por aí. Naquela mesma noite, atacamos o cume. Na volta, o Carlão usou uma corda velha para rapelar. Eu fiz o mesmo, meio que no automático. Porém quando cheguei lá embaixo perguntei para ele por que estávamos usando a tal corda velha, se havia uma nova logo ali ao lado. Ele disse que viu alguém rapelando pela nova, por isso fez a escolha. Quando chegamos de volta ao acampamento, confirmamos de novo que não havia ninguém naquele pedaço da montanha naquela hora. Apenas nós dois.

⇒ A verdadeira arte do guia é transformar drama em comédia

Sérgio Félix, o “Noel”

Guia há pelo menos 50 anos, este especialista na região do Parque Nacional do Itatiaia (RJ) segue na ativa liderando grupos pelo Brasil

Tudo o que eu aprendo sozinho na montanha me ajuda muito na vida de guia. Mas, às vezes, eu agradeço mesmo as aulas de teatro que tive. Caboclo… escuta só. Peguei o tempo em que o turismo chegou ao Itatiaia, lugar que eu visito há uns 50 anos. Já conhecia bastante o pedaço, quando comecei a guiar gente de fora do meio. Essa transição para guia é sempre meio complicada, mas o bom humor sempre me ajudou a deixar o clima mais tranquilo. Desse jeito descontraído, as pessoas também te ouvem melhor. O problema é que, no começo, você vem meio “soltão”, naquele estilo de quem vive no mato, e tudo vira brincadeira. Mas, na hora de guiar, aprendi que até a brincadeira tem que ser comedida. Não dá para misturar as coisas.

Meu conhecimento em trekking e escalada me deixa confiante para guiar grupos grandes, porém é a habilidade da conversa que me tira mesmo das roubadas. Desde as coisas simples, quando um fogareiro de um guia parceiro não queria ligar de jeito nenhum em uma manhã gelada na montanha, e meu estoque de piada para manter o grupo feliz já estava acabando, até as mais complicadas. Lembro de um grupo de quase 30 pessoas para dois guias e dois monitores. Tudo ia bem, até o motorista do ônibus fechar a cara, por causa de uma falha na comunicação da agência com terceiros. Em outras palavras, ele não sabia que iria pegar tanta estrada ruim de terra, com um ônibus excelente, mas para o asfalto. Não deu outra, o motorista completou o destino do primeiro dia, mas já não falava com mais ninguém.

O grupo continuava animado, fizemos um passeio legal para soltar as pernas. No jantar, o motorista já estava meio de canto. No fim da noite, tentamos de tudo, mas ele estava irredutível para a manhã seguinte. “Não vou.” Ele tinha a razão dele. Caboclo… Era alta temporada no Itatiaia e a gente penou para conseguir achar uma solução. Meu lado de guia funcionava em alta frequência, usando todas as armas que conhecia. Enquanto isso, meu lado teatral fazia de tudo para manter o pessoal em bom astral, sem ter noção do que estava rolando. No fundo, eu não tinha a mínina ideia do que realmente iria acontecer.

Achamos finalmente um cara que quebrou nosso galho e topou trazer, durante a noite, um caminhão de São Paulo até Itatiaia. Suamos frio durante toda a uma hora de atraso, esperando o carro com o grupo na estrada (eu tentava dar um jeito de mostrar que estava tudo bem). Mas o caboclo enfim apareceu. E ainda tinha um caminhão perfeito para o passeio. O pessoal adorou, virou a aventura dos sonhos deles. Foi mais um drama que virou comédia.

Sou da época em que só tinha alpinista no Itatiaia. Pessoal do Paraná, de São Paulo e do Rio. Nosso ponto de encontro era lá. Todo mundo ia direto para o abrigo. Era uma zona. Mas aquela zona boa de se estar no meio. Eu mesmo dormia em cima da mesa. Isso aí pode botar quase uns 30 anos. Hoje já mudou muito. A bagunça era “organizada”, e o pessoal se dava bem. Quando já estávamos naquela hora de fazer rango – come de tudo, bebe de tudo –, a porta do abrigo abre. Meu irmão… Aquele frio. Que figura me aparece? Uma senhora, lá pelos seus 50 anos. De vestido, bolsa e sapato alto. Alguma coisa estava errada. Foi impacto dos dois lados.

Ficou aquele silêncio geral. Que só ela conseguiu quebrar: “Aqui que é o hotel tal?”. A senhora está no lugar errado, ela logo ouviu. Isso é um abrigo de montanha, por isso estamos assim, tentamos explicar. “Hum, então estou enganada.” Não lembro quem foi, mas alguém falou na hora: “Não, a senhora está MUITO enganada”. Aí virou palhaçada, todo mundo caiu na brincadeira, e ela não tinha mais como fugir. Mas levou na boa também. Já eram quase dez da noite e um de nós caminhou com ela até a guarita, onde a senhora havia parado o carro. Ela não aceitou o convite para ficar. No fim, foi melhor mesmo. Montanha no frio não é brincadeira. Cada um na sua.

⇒ Chegar ao cume passa a ser secundário se você pode ajudar alguém

Manoel Morgado, 60

Em 2016, ele liderou sua 60ª expedição de trekking ao campo-base do Everest, com mais uma história emocionante

Muito se debate sobre a “ética no montanhismo”: você deve ajudar alguém que precise ou seguir em frente com seu objetivo? Eu já estive dos dois lados. Há uns anos no Aconcágua, na Argentina, eu me separei do grupo que guiava, deixando-o sob os cuidados de dois guias locais, para prestar assistência a um montanhista japonês que sofria de edema pulmonar, no acampamento 2. Eu sou médico pediatra, e por isso soube realizar os procedimentos corretos para mantê-lo vivo, desde ministrar oxigênio e a medicação necessária até fazer o primeiro atendimento para descongelar a mão dele, usando água morna.

Passei a tarde inteira prestando esse auxílio, até chegar o helicóptero de resgate. Ele estava quase morrendo, e tenho certeza de que a minha presença ali foi fundamental para o cara ter sobrevivido. Mas eu já estive do outro lado. No começo da minha vida de escalador, quase morri também por causa de um edema pulmonar, enquanto subia uma montanha de 6.600 metros no Nepal. E só estou vivo porque outras pessoas desviaram de seu caminho para me ajudar.

A montanha é um ambiente hostil, e às vezes as coisas não funcionam do jeito que você planeja. Mas, claro, é uma regra das missões de resgate não colocar em risco a vida do resgatista. E, apesar de haver aqueles que acreditam que montanhismo é “cada um por si”, eu continuo testemunhando verdadeiros exemplos de solidariedade nas montanhas. No último trekking que guiei ao campo base do Everest, em abril deste ano, visitamos o povoado de Kunde, onde há um pequeno hospital mantido pela Fundação Sir Edmund Hillary. Quando há médicos especialistas no meu grupo, pergunto se eles podem ajudar em algum atendimento. Neste ano, eram cinco: uma dermatologista, uma pediatra, dois ginecologistas e um intensivista.

Eles prestaram o primeiro atendimento a uma mulher que havia dado à luz dez dias antes e que estava anêmica, com muita febre. Os ginecologistas detectaram que ela tinha restos de placenta dentro do útero. Era um caso de emergência, mas ela precisava ir para Katmandu porque não havia recursos suficientes naquele hospital. Foi quando, espontaneamente, o grupo se ofereceu para fretar um helicóptero que a levasse a Katmandu, dividindo todas as despesas. Isso acabou acontecendo, e posteriormente soubemos que a mulher foi salva graças a essa atitude de extrema solidariedade. Foi uma história que deu outra dimensão ao nosso trekking e que me fez pensar que, dentro da gente, existe um sentimento de bondade muito maior do que o egoísmo em querer atingir o cume a qualquer preço.

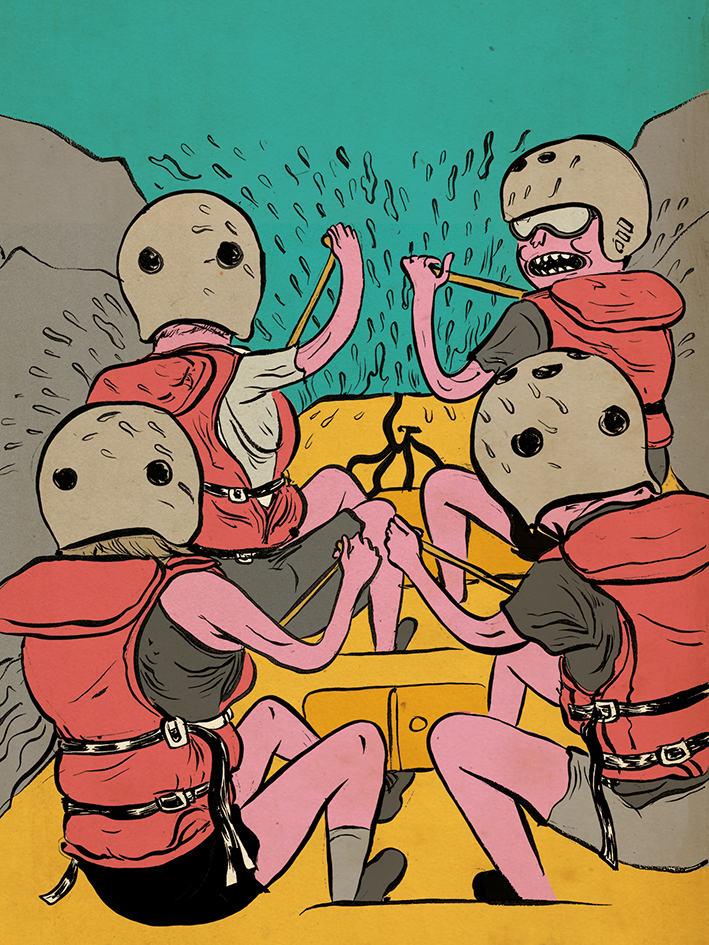

⇒ Nosso trabalho inclui assumir imprudências para evitar merdas maiores

Guilherme Predebom

É guia de rafting, caiaque e canionismo e constantemente lidera expedições inéditas nos confins de Goiás

Logo depois de eu ter dado um curso de rafting, os clientes se empolgaram e decidiram vivenciar uma expedição real, apesar da pouca experiência. Certo dia, um deles me ligou: “Guilherme, estamos planejando a descida pelo rio São Félix, lá pelo meio de dezembro. Você vem com a gente, certo?”. Eu sempre fui movido pelo desejo de conhecer lugares por onde nenhuma pessoa ainda passou, e por isso já sabia bastante sobre o rio, o mais ermo do Goiás. Ele corta a reserva natural da Serra do Tombador, uma imensa área de cerrado praticamente intacta. Mas o São Félix é cheio de cachoeiras, e dezembro é uma época de muita chuva em todo o estado.

Passei a semana inteira tentando convencê-los a não irem, dizendo o quanto era perigoso estar naquele rio nessas condições. Mas não adiantou. “Só podemos ir agora, e vamos com ou sem você”, deram o ultimado. Não quis imaginá-los naquela situação e, mesmo ciente da imprudência que estavam cometendo, decidi ir junto.

Até a entrada no São Félix, foram 160 km de estrada de chão. Na hora em que o carro nos deixou e deu meia-volta e sumiu, bateu aquele vazio. Estávamos em um lugar deserto, totalmente por conta própria e com uma previsão de tempo completamente desfavorável.

Logo na primeira corredeira, uma classe IV, o bote virou. Fui puxado por um refluxo violento e devo ter afundado uns oito metros. Um dos camaradas perdeu um pé da bota, e a única bomba para encher o bote que eles tinham levado quebrou. Então, quando o sol aparecia, tínhamos que ficar jogando água em cima do bote para ele não superaquecer, já que o ar dilatado iria estourá-lo. Não tínhamos outra saída, pois se esvaziássemos o bote não teríamos como enchê-lo novamente.

Descemos várias corredeiras no meio de um cerrado lindo e preservado. De ambos os lados, era só parede de rocha, até que finalmente achamos uma prainha para acampar. Juntei dois cabos de resgate e amarrei o bote em uma árvore bem longe do rio, pensando em preveni-lo de uma possível enchente. Ainda tive que ouvir: “Você está maluco, para que tudo isso?”. Fomos acordamos às 4 da manhã com o rio invadindo a barraca e nosso bote salvo graças ao meu “cuidado exagerado”. Subimos em umas pedras, vestindo somente nossas cuecas molhadas e esperando a dia nascer.

O rio parecia um monstro, e com 2,5 metros de altura a mais, arrastava até árvores gigantes. Passamos o dia inteiro fazendo a medição do nível da água, que só baixou um metro. No dia seguinte, não tivemos escolha a não ser continuar a descida. Antes de cada curva, arrumávamos um jeito de estacionar o bote, e eu ia pela margem, para visualizar as próximas corredeiras e outros possíveis pontos de parada – um cuidado que eles jamais teriam caso estivessem sozinhos. Até que demos de cara com uma corredeira classe V, gigante, que nos obrigou a fazer uma portagem. Subi a montanha, fiz uma ancoragem em uma arvorezinha e içamos o bote. A galera me ajudava a empurrar o barco para cima, mas o problema é que ele ficava exposto ao sol, e por isso tínhamos que ser bem rápidos. Na quinta portagem seguida, ninguém tinha mais forças. O bote raspou em uma pedra e um de seus quatro compartimentos infláveis furou, deixando-o inutilizável. Só que, para convencermos o dono do barco a abandoná-lo para seguirmos leve, apenas com as nossas roupas de neoprene, cadeirinhas e mantimentos, tivemos que nos comprometer em voltar para resgatá-lo.

O nosso GPS indicava 15 km em linha reta de nosso destino final. Seguimos o curso do rio boiando pelas beiradas e agarrando nas rochas. Um dos caras começou a chorar e passar mal, com medo de se afogar. E GPS não prevê montanhas, portanto penamos muito até sair na crista de um morro, onde andaríamos 27 km debaixo de chuva. Chegamos ao ponto de apoio, um posto avançado de garimpeiros, quase nos arrastando, com muita fome e apenas uma lata de sardinha para dividirmos em cinco. Antes, porém, um último obstáculo: atravessar a nado o rio São Félix, que ainda estava violento.

As crianças que moravam na fazenda vieram gritando em nossa direção, ‘Olha os perdidos, olha os perdidos’. Em seguida, chegaram os bombeiros, com uma parafernália de equipamentos. Ficamos sabendo que até um helicóptero viria no dia seguinte para ajudar nas buscas. Acho que eu seria capaz de me esconder para não passar a vergonha de ser resgatado.

No meio de toda essa problemática, com possibilidade de racionamento de comida, fazendo esforço extremo, constatei que às vezes vale mais ter ao lado caras inexperientes, porém humildes e esforçados, do que alguém extremamente técnico e estrela. Foi muito legal ver a positividade da galera. Eles seguiam minhas instruções com o sorriso na cara. Seis meses depois, cumprimos a promessa de resgatar o bote, e descemos o último trecho navegando.