Numa pequena cidade da Inglaterra no começo dos anos 1950, um grupo de britânicos se encontrou em um pub para formar o primeiro clube de ciclismo off-road do mundo. Eles vinham de todas as classes sociais – barões fazendo amizade com operários de fundição –, mas estavam unidos pelo amor à natureza e compartilhavam a crença de que uma bicicleta poderia levá-los a qualquer lugar que sonhassem. Setenta anos mais tarde, TOM VANDERBILT foi ao Reino Unido em busca de aventura, com a missão de encontrar alguns dos atuais membros.

A CONSULTA, educadamente formulada, apareceu no dia 27 de outubro de 1954, numa edição do The Bicycle, um jornal britânico semanal. “Quem quer fazer parte de uma ‘Rough Stuff Fellowship’?” [“Irmandade Casca-Grossa”, em tradução livre]. O autor da carta, um tal W. H. Paul, foi motivado por um artigo publicado semanas antes, que questionava: “Será que os caminhos mais rústicos estão perdendo popularidade?”.

Lembrando de como sempre fora “um caçador dos territórios mais selvagens, remotos e desolados”, Paul denunciou o predomínio da “moderna bicicleta peso-pluma, com seus pneus isso e seus freios super aquilo, que impeliam o ciclista “a permanecer sobre as lisas e impolutas superfícies do asfalto moderno”. Ele suspeitava que existiria um “pequeno e seleto círculo de amantes dos caminhos mais altos e agrestes”. E ele não estava errado.

Veja também

+ Sete anos, 52 países: a volta ao mundo de dois irmãos em um veleiro

+ Caminho sem volta: devemos todos nos render ao futuro das e-MTBs?

+ 5 motivos para você fazer uma prova de bike no Rocky Mountain Games

Sua carta incitou outras cartas. “O sentido de aventura e o prazer de atravessar territórios sem placas de sinalização ou guarda-corpos metálicos é infinito”, escreveu um replicante. Outro redigiu: “Sinto que esse aspecto do ciclismo tem sido muito negligenciado, pelo fato de ser extremamente lento para a maioria da turma dos clubes modernos”.

A resposta coletiva foi tal, que um ano depois, durante um chá da tarde no Black Swan, hotel na cidade de Leominster, no condado de Herefordshire, na Inglaterra, um grupo heterogêneo de cerca de 40 ciclistas se reuniu para o encontro inaugural do clube Rough Stuff Fellowship (RSF).

A prova de que aquele não seria um clube de ciclismo comum estava na escolha dos membros fundadores do RSF, que elegeram como seu primeiro presidente o sir Hugh Rhys Rankin. Terceiro baronete (título da baixa nobreza inglesa), era membro do regimento de cavalaria First Royal Dragoon Guards e campeão de sabre, declarado e “fervoroso militante da esquerda”. Trabalhou como tosquiador de ovelhas na Austrália, flertou com o islã (antes de finalmente cair nas graças do budismo), jogou golfe em mais campos que qualquer golfista amador da Inglaterra e, é claro, foi um entusiasta do ciclismo off-road.

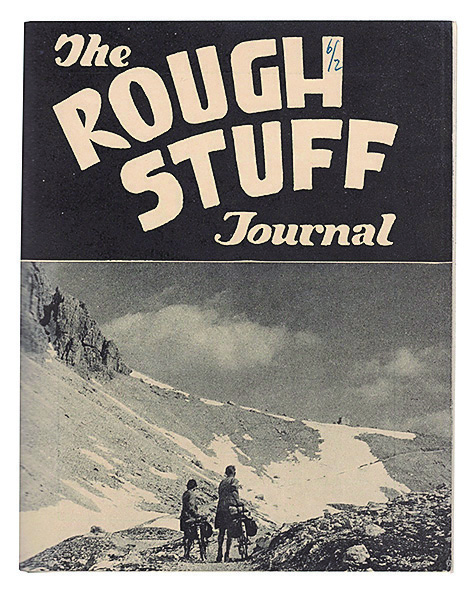

Décadas antes de alguns amantes da bicicleta de espírito livre dos Estados Unidos começarem a tunar velhos modelos da marca Schwinns para acelerar montanhas abaixo, e quase três quartos de século antes de as bikes gravel se tornarem um produto, o Rough Stuff Fellowship foi fundado com base em uma proposta sutilmente radical: que a utilidade de uma bicicleta não deveria terminar onde as estradas, pavimentadas ou não, acabavam. Assim, homens e mulheres, normalmente casais, levaram descaradamente suas bikes a lugares aonde elas não deveriam ir: pedregosos percursos equestres, além de cercas que proibiam a passagem, e através de perigosos passos de montanha. Às vezes, parecia que eles brincavam com a morte; outras, que tinham saído para um simples piquenique de domingo – em quase todos os casos, acabava sendo ambas as coisas.

Não faziam isso montados nas supermagrelas de hoje em dia especialmente desenvolvidas para todo tipo de terreno, mas, sim, em bicicletas de aço com pneu fino, para-lama, câmbio no interior do cubo e guidão drop – provavelmente as mesmas que pedalavam para ir ao trabalho. Nada de roupas de Gore-Tex, mas suéteres de lã, meias altas e botas – e não havia nenhum capacete à vista. Quase sempre empurravam suas bikes em trechos “impedaláveis” (“Nunca fiz uma caminhada sem levar minha bike”, disse um dos membros tirando sarro, numa frase que acabou se tornando o mantra do clube), carregando-as sobre os ombros enquanto passavam por rios ou desciam despenhadeiros, todos encordados. Registravam suas expedições num boletim ilustrado à mão, cujo editor reivindicava aceitar “qualquer coisa que pudesse ler e que fosse um passatempo relevante”.

A ideia de competição era detestável, com uma única exceção: um concurso anual de fotografia. Entre os membros do RSF havia uma grande quantidade de ávidos fotógrafos, que documentavam o grupo com uma riqueza impressionante. Em 2018, quando algumas dessas imagens começaram a aparecer silenciosamente na conta de Instagram @rsfarchive, tivemos a sensação de estar testemunhando uma espécie de portal do tempo.

Ciclistas como eu, que pensaram estar testemunhando o surgimento histórico de um novo tipo de ciclismo, foram pegos de surpresa por esses emissários cascas-grossas do passado em forma de negativo, que surgiram usando calças de golfe e casacos de lã, a bordo de barcos infláveis carregados de bicicletas em travessias na Islândia, descendo pistas cobertas de neve consideradas impróprias para veículos motores e tragando seus cachimbos para contemplar a região pantanosa de Welsh.

Um livro, The Rough Stuff Fellowship Archive [O Arquivo da Irmandade Casta- -Grossa, em tradução livre], apareceu em 2019, e seu sucesso impulsionou outro, Further Adventures in Rough Stuff [Mais Aventuras Cascas-Grossas, em tradução livre], publicado no fim do ano passado. Aquelas imagens me enfeitiçaram. Querendo saber como era o “clube de ciclismo off-road mais antigo do mundo” atualmente e desejando, como um tipo de homenagem, encarar um de seus desafios mais icônicos, fui para a Inglaterra.

“TENHO UM INTERESSE especial por coisas velhas”, diz Mark Hudson, “como você pode ver.” Apropriadamente para o arquivista oficial do RSF, o aconchegante apartamento de Mark, em um quarteirão arborizado de modestas casas de tijolos em Sheffield, parece um museu provinciano do ciclismo. Há uma estante de livros desconhecidos (como o The Veteran Cycling Club History Series #2, ou A Série não tinha um visualizador de slides –, e aquilo foi surpreendente. “Tive a sensação de uma autêntica descoberta, não apenas pela quantidade, mas pela qualidade dos slides”, diz. Quando começou a postar as imagens no Instagram, “as coisas simplesmente começaram a acontecer, como uma bola de neve”. Vieram imagens ainda mais valiosas. Uma pessoa que viu aquelas primeiras fotos do RSF foi Max Leonard, escritor e ciclista de Londres e fundador da Isola Press, que mais tarde publicaria os dois livros do RSF. Mais que uma simples descoberta de imagens vintage de pessoas, bikes e paisagens, Max considerou aquelas fotografias a evidência de uma história social vital e subestimada – “como o desvendar de um mundo que você nem mesmo sabe que existiu”.

OS MEMBROS DO RSF, de acordo com Max e Mark, provavelmente não foram os primeiros a tirar suas bikes das estradas mais batidas. Houve, por exemplo, “Waifarer”, o pseudônimo de W. M. Robinson, agente de seguros de Liverpool, ávido aventureiro off-road e figura talismânica para o Fellowship. Em uma de suas aventuras mais memoráveis, em março de 1919, ele atravessou as nevadas Montanhas Berwyn, no norte de Wales. “Isso é ciclismo?”, ele escreveu em sua popular coluna na revista Cycling.

“Em si mesmo, possivelmente não. Parte do caminho sobre as montanhas era pedalável, mas em sua maioria foi uma expedição de caminhada.” Para que aquilo não parecesse uma estupidez, ele enfatizou que a expedição só tinha sido possível com a bike – devido uma pedalada inicial de aproximadamente 95 km, e outros 95 km no final (o RSF colocou uma placa no percurso e alguns de seus membros realizam a rota de Wayfarer a cada dois ou três anos).

Em 1958, alguns poucos membros do RSF fizeram o que eles pensavam ser uma expedição pioneira de dez dias pelas terras altas da Islândia, conhecidas como Sprengisandur. Depois de voltar, o grupo publicou um relato da viagem, mas descobriu em seguida que Horace Dall, fabricante de telescópios britânico e ávido ciclista, tinha atravessado o mesmo terreno com uma Raleigh de três velocidades décadas antes. “Eles ficaram completamente chocados – e acho que um pouco desaponta- dos”, conta Mark.

Mas parecia haver alguma coisa no ar dos anos 1950 que transformou um passatempo solitário no princípio de um movimento. Como Mark escreve no começo do primeiro livro sobre o RSF, o período pós-guerra britânico foi marcado por “homens e mulheres para quem a bicicleta era o único meio de transporte e que não se importavam em pedalar longas distâncias, fosse para ir e vir do trabalho ou em busca daquela ideia relativamente nova que ficaria conhecida como ‘lazer’”. “Mais do que as gerações anteriores”, argumenta ele, “sentiam que tinham o direito de desfrutar das paisagens fora dos limites da cidade.”

Além disso, as estradas estavam cada vez mais cheias daquele novo símbolo da respeitabilidade burguesa, o automóvel, o que ajudava a alimentar um medo mais amplo de que a Inglaterra de William Blake, aquela de “terras verdes e aprazíveis”, estava desaparecendo lentamente.

Esse ímpeto por explorar novos caminhos se estendeu a ciclistas de fora do Reino Unido. Um dos primeiros membros estadunidenses do RSF foi John Finley Scott, professor de sociologia da Universidade da Califórnia em Davis e incansável defensor do ciclismo, a quem se atribui a invenção da primeira mountain bike.

Em um artigo de 1963 publicado no Rough Stuff Journal, ele detalha uma investida sua (“a bicicleta era pedalada e empurrada”) ao pico White Wolf, no Par- que Nacional do Yosemite, numa bicicleta britânica, feita pela Jim Guard Cycles, de Southampton, com um distintivo do RSF. “Espero que pedaladas rough-stuff cresçam”, ele escreveu, “porque há muita gente que é ao mesmo tempo ciclista e entusiasta das regiões remotas e dos terrenos íngremes.”

Ele previu “uma versão estadunidense dessa especialidade britânica”. E então, é claro, veio o boom do mountain bike das décadas posteriores, seguido não apenas pelo estilo gravel, mas pelas competições gravel. Num mundo onde ciclistas de enduro aceleram em single-tracks ou ciclistas profissionais conseguem manter uma potência de quase 300 watts ao longo de 320 km de estradas não pavimentadas em eventos como a Unbound Gravel, as proezas do RSF podem parecer um tanto quanto estranhas. Esse é apenas um dos desafios que o atual presidente do RSF, Geoff Smith, ressalta em nossa conversa telefônica. “Hoje em dia”, ele conta, “praticamente todos os centímetros das antigas estradas de terra que os membros do clube percorriam foram asfaltados.” Mas como os ciclistas dos anos 1950 “não podiam comprar carros”, explica, “costumavam ir ao trabalho com suas bicicletas e depois utilizavam as mesmas bikes no fim de semana”.

Hoje, diz Geoff, as pessoas vão de carro até o pé da trilha: “Sou tão ruim quanto qualquer outra pessoa. Dirijo meu carro até o lugar da pedalada com minha bike no rack”. Outra questão é a idade dos membros do clube. “Aos 68 anos, sou considerado um bebê”, caçoa. Geoff se lembra de ir a um evento de ciclismo com uma antiga camiseta do RSF e falarem para ele: “Meu Deus, não sabia que isso ainda existia!”. Mas a conta do Instagram, junto com os livros, trouxeram sangue novo, elevando o número de membros ao ponto mais alto das últimas décadas – pouco mais de 1.000.

Geoff diz que ele, como muitos dos sócios do RSF, “jogou o ciclocomputador fora”. Ele ainda usa GPS, mas não está tentando conseguir nenhum KOM. “Não se trata de quão rápido você consegue andar”, sugere. “Trata-se de para onde você vai.” O que não quer dizer que o RSF não tenha produzido alguns ciclistas in- crivelmente fortes. Um dos mais lendários é George “McNasty” Berwick, que se uniu ao RSF em 1960. Ele é uma figura in- confundível do ciclismo do Reino Unido. Imagens mostram um cara de cabelo selvagem, óculos enormes e um conjunto de dentes frontais espantosamente proeminentes, sensação acentuada pelo fato de que ele parece estar sempre sorrindo. Quando falei com George em novembro, ele me contou que tinha rodado cerca de 1.300.000 km ao longo de sua vida em cima do selim.

Quando liguei para George, ele já tinha rodado 40 km naquele dia pelas tranquilas ruas perto de sua casa, nos arredores de Dundee, na Escócia. “Estou girando um pouco menos este ano”, ele confessa, sobre os mais de 9.500 km de 2021 – pelo menos 1.600 km a mais do que eu. Ele tem 81 anos. Teria pedalado mais, mas sua esposa, Margaret, “está com um princípio de demência, então fiquei mais em casa”. No entanto, em três décadas, ele passou apenas três dias sem subir no selim. Além de ser o dono do recorde escocês de 24 horas de contrarrelógio, ele completou mais de 60 provas de 24 horas, basicamente uma por ano, desde que começou a pedalar. Seu último trabalho, em 1980, foi na Singer, companhia fabricante de máquinas de costura, quando ela ainda tinha uma fábrica em Clydebank.

“Casei com uma mulher rica”, ele fala, com uma gargalhada. “Ninguém deveria esperar que eu trabalhasse depois disso.” O caminho até o casamento, não surpreende, foi a bordo de uma tandem, assim como a lua de mel. George não levou nenhum tombo desde 1964, quando um motorista bêbado colidiu com ele ao voltar para casa de um jogo de futebol Escócia x Inglaterra em Glasgow.

Atualmente, George faz grande parte de sua rodagem com um triciclo, por segurança, mas tem uma montain bike em seu estábulo – onde guarda 21 magrelas – para “os dias de nevada e gelo”. Histórias sobre George são inúmeras: uma vez, aos 69 anos, ele pedalou quase 500 km com o tubo inferior do quadro quebrado e unido com abraçadeiras tipo enforca-gato. Mas essas histórias não são contadas por ele mesmo. Esta é outra coisa que torna o RSF tão atraente.

Diferente do que acontece hoje quando chamativas tatuagens do Ironman e adesivos de maratona proliferam na paisagem e feeds das redes sociais, repletas de declarações sérias sobre as profundas lições de vida adquiridas em pedais de fim de semana ou em meias-maratonas, o RSF simplesmente estava lá fora, indo onde pouca gente tinha chegado, apenas porque era um esforço e, o que é mais importante, porque era divertido. “Encarar coisas difíceis sem fazer estardalhaço sobre isso”, como relata Max. “É provavelmente uma forma bastante britânica de ver as coisas.” Mas, mesmo assim, ele rebate minha insinuação de que o RSF tenha sido um tipo de idílio ciclístico pré-rede-social e pré-fotografe-ou-isto-não-aconteceu, já que tiravam tantas fotografias. As pessoas, Max propõe, sempre quiseram mostrar ao mundo o que fizeram. A expedição do clube de 1959 à Islândia, curiosamente documentada no jornal do grupo pode inclusive ser um prenúncio dos esforços patrocina- dos e do #KitGrids do Instagram.

De volta a Sheffield, enquanto carregamos a van para ir à Escócia, perguntei a Mark sobre os planos para o jantar daquela noite, vislumbrando algum charmoso pub de interior ao longo do caminho. “Vou esquentar uma lata de feijão no fogareiro”, diz, com uma indiferença casual própria do estilo rough-stuff.

COMO ACONTECE com muitas pedaladas de hoje em dia, a expedição ao Lairig Ghru começou pelo WhatsApp. Semanas antes, em um grupo chamado Ghru Crew [Galera do Ghru], todos fomos apresentados e começamos a estabelecer a logística. Além de Mark, dos dois Bens e de mim, dois escoceses, Stu e Lewis, e um britânico que mora na Escócia, Robbie, tinham se juntado a nós.

A conversa foi cheia de piadas e bravatas divertidas e com muitas palavras escocesas desconhecidas por mim. Minhas mais inocentes consultas sobre que equipamento levar, com base nas últimas informações sobre um recente resgate de montanha em Cairngorms, foram respondidas com su- gestões zombeteiras de “camisa xadrez” e“botas alemãs de cicloturismo”. Lewis entrou na conversa: “Será uma mistura bizarra de cosplay das séries Outlander e Alf ao longo do caminho”. Quando perguntei se alguém poderia me emprestar um capacete, ele ofereceu: “Tenho um capacete de sentinela bem encerado que você pode usar”.

Meu avanço na leitura sobre o Lairig Ghru não foi menos perturbador. “O Lairig Ghru é realmente tão difícil?”, título de um post no fórum Singletrack World, resultou ser representativo (a resposta, um sim unânime). “Uma pedalada de mountain bike implacável”,informa MountainBike Rider, “se seu corpo puder aguentá-la”. No Trailfolks, que classificou o percurso com duas estrelas de um máximo de cinco, um participante recomendou nos comentários: “Não deixe jamais que alguém te convença a pedalar o trajeto completo”.

Na véspera do início, nos reunimos no calor da fogueira – com uma garrafa de uísque – no Cottage John Muir, um alojamento acolhedor perto da cidade de Braemar. Conversamos sobre membros icônicos do RSF como Bill Houston, um escocês que protagonizou um curta da BBC Escócia chamado I’m a Kind of Mechanised Tramp.

“Ele era como qualquer outro cara que você encontraria em um pub”, contou Lewis, “só que aí ele dizia: ‘Oh, e eu fui para o Omã de bike’.” Conversamos mais sobre equipamento. “Ainda estou tentando ser minimalista para amanhã”, confessa Ben Brown. “Um amigo me deu um binóculo. Ele vai levar coisa para caralho”, exclamou Mark. “Posso garantir que a bike dele será a mais pesada.” Lewis entrou na conversa: “Trouxe algumas petancas [bolas semelhantes às usadas em jogos de bocha]. São superleves, para bikepacking”. E falamos sobre o estado do próprio RSF. Stu contou que cresceu lendo artigos do Rough Stuff Journal de seu pai. “Lembro-me de ser jovem e pensar: ‘O que é esta loucura?’.” Mas o mountain bike apa- receu e roubou a cena. O que antes parecia “impetuoso”, conclui Stu, então se tornou “apenas uns caras de 60 anos pedalando uma bike com um alforje”.

Partimos cedo na manhã seguinte. Eu estava com uma hardtail singlespeed feita pela marca escocesa Shand, onde Stu trabalhava. A maioria dos outros montava bikes de aço mais antigas – uma Raleigh, uma MB Dronfield – equipadas com selins e bolsas de guidão da Carradice, um antigo fabricante inglês. As roupas dos britânicos também tinham um ar vintage, não um vintage da Rapha, mas de brechó. Giramos no asfalto durante um tempo, acelerando ao lado da correnteza veloz do rio Dee e entre florestas perfumadas de pinheiro escocês, antes de pegar uma estrada de terra.

Lairig Ghru, em gaélico, quer dizer, em uma de várias interpretações, “lugar fúnebre”. No livro The Old Ways [Os Velhos Caminhos, em tradução livre], Robert Macfarlane o descreve como “o grande vale glaciar que divide o maciço Cairngorm de norte a sul e cujo ponto mais alto – que supera os 800 metros – está acima do cume da maioria das montanhas britânicas”. Ele é, diz o autor, “um dos lugares mais emocionantes que eu conheço”. É uma antiga estrada de boiadeiros, usada anteriormente por pastores para levar ovelhas ou gado até o mercado, prática que desapareceu no fim do século 19. Nesta manhã em particular, no entanto, não há nada de lúgubre nele, já que o sol bate sobre campos com flores cor de ferrugem e um arco-íris se insinua. Nós avançamos firmemente pelo caminho e eu começo a me questionar sobre a suposta dureza da jornada.

Já tínhamos completado, segundo meus cálculos, um terço da rota em pouco mais de uma hora. Seria digna da expedição que tínhamos criado? Renderia um artigo de revista?

Então os obstáculos começaram. O primeiro foi o Luibeg Burn, um pequeno rio de pedras. Lewis e Stu tiraram os sapatos, içaram suas bikes e atravessaram, não sem dificuldade. O resto de nós optou por uma pequena passarela. Chegar até ela demandava subir por um caminho estreito e alto ao longo do rio, de onde Ben Brown quase caiu. A partir desse ponto, o caminho se deteriorou e a escalada começou. Assim como um frustrante tipo de dança: eu pedalava uns cinco ou sete metros e chegava a uma “barra de água” – um canal de granito colocado perpendicularmente no caminho para evitar inundações. Quase sempre, eles eram impossíveis de atravessar em cima da bike (pelo menos, por qualquer pessoa cujo nome não seja Danny MacAskill). Depois de um tempo, já não parecia valer a pena montar em nossos corcéis para pedalar tão pouco, então comecei a empurrar a bike. E içar. E lançar. E me contrariar. Aquilo era tipo um training camp de um esporte competitivo ainda-por-ser-inventado chamado hike-a-bike.

À medida que escalávamos, uma neblina começou a entrar, acompanhada por um chuvisco persistente. O astral do lugar mudou completamente, de bri- lhante, pastoral e quente, para escuro, frio e meio ameaçador. Córregos finos e salientes sulcavam as encostas das montanhas ao redor; veados bramavam desde cristas distantes. Ao meio-dia, depois de outra travessia molhada de rio, chegamos ao bothy Corrour. Na Escócia, os bothies ou cabanas, são um elemento profundamente enraizado no aspecto físico do “direito público de acesso à natureza”, mas também no psicológico. Esses pequenos abrigos são vistos com reve- rência. Como muitos, este em que estamos era uma antiga cabana de pastores, com grossas paredes de pedra.

Paramos para um lanche; fogareiros saíram das mochilas, um café foi coado e latas de cerveja Newcastle foram abertas. Lewis desenterrou esferas de madeira do fundo de sua bolsa Carradice. “PetancanoGhru!”, ele gritou, e nós fomos até um trecho de prado com pedras espalhadas para um pouco de petanca sobre a grama. “São 13h20”, disse Stu. “Calculo que chegaremos ao albergue por volta das 17h.”

Aquela acabou sendo uma estimativa otimista. Depois que partimos do bothy, o caminho ficou cada vez mais pedregoso, e rapidamente chegamos ao primeiro de três campos de rochas enormes, cada um deles do comprimento de vários campos de futebol. As pedras eram imensas, dentadas e irregulares. Repetidas vezes, ao cambalear sobre elas à procura dos rastros das pegadas que centenas de viajantes tinham polido sobre a rocha, minha bolsa de selim batia contra meu ombro e quase perco o equilíbrio. Meu único consolo é não ter que levar a bicicleta supercarregada do Ben Brown. “Levar a bike até lugares onde ela normalmente não vai”,outro mantra do RSF que eu tinha escutado, era bacana na teoria. Mas poderíamos ter carregado, uma tábua de passar roupa, um contra- baixo ou um vaso de planta, que dava no mesmo, já que ninguém pedalava.

Depois do que pareceram horas de escalada exaustiva e de uma descida perigosa, com a bike batendo sobre pedras intermináveis, e de topar constantemente minhas canelas nos pedais chegamos a Pools of Dee, um conjunto de pequenos lagos impressionantemente limpos. Um vento severo polia suas superfícies. “Transparente e reflexivo”, escreveu Macfarlane em The Old Ways, “eles surgem como os olhos da própria montanha, olhando em direção ao céu”. Foi lá onde, em 1948, Sir Hugh Rhys Rankin, o volátil presidente do RSF, tinha relatado encontrar “a Presença”, uma figura altaneira de cabelo comprido e sandálias que ele reconheceu como um bodisatva, “um dos cinco ‘Homens Perfeitos’ que controlam o destino do mundo”. A única aparição que vimos ao redor dos lagos foi um homem idoso, protegido com uma jaqueta azul, que se aproximou de nós entre a neblina parecendo alarmado. “Vocês não chegarão antes do pôr do sol”, ele afirmou, repreendendo-nos.

Nós levamos seu comentário na brincadeira, mas era verdade. Enquanto o sol se punha, ainda não tínhamos chegado à floresta Rothiemurchus, o ponto a partir do qual poderíamos pedalar nossas bikes por um caminho apropriado. Em vez disso, estávamos caminhando penosamente por um lamaçal, usando nossas lanternas de cabeça para escolher um lugar seguro onde pisar – eu só conseguia não torcer o tornozelo afundando bem o outro pé na lama congelante. Tinha empurrado e carregado minha bike por mais de 30 km e quase 1.000 metros de desnível positivo e estava, confesso, no limite. Final- mente chegamos ao albergue de Aviemore às 20h45, para decepção do único funcionário da cozinha, que já estava limpando o local.

Nós levamos seu comentário na brincadeira, mas era verdade. Enquanto o sol se punha, ainda não tínhamos chegado à floresta Rothiemurchus, o ponto a partir do qual poderíamos pedalar nossas bikes por um caminho apropriado. Em vez disso, estávamos caminhando penosamente por um lamaçal, usando nossas lanternas de cabeça para escolher um lugar seguro onde pisar – eu só conseguia não torcer o tornozelo afundando bem o outro pé na lama congelante. Tinha empurrado e carregado minha bike por mais de 30 km e quase 1.000 metros de desnível positivo e estava, confesso, no limite. Final- mente chegamos ao albergue de Aviemore às 20h45, para decepção do único funcionário da cozinha, que já estava limpando o local.

Depois de peixe com batatas fritas, a maioria de nós decidiu que voltaríamos a Braemar por uma rota repleta de rough stuff, mas mais favorável ao pedal. Apenas Lewis e Ben Read, o fotógrafo, optaram pelo retorno mais árduo. No dia seguinte, depois de um trecho de pedal que Bem Brown descreveu como “implacável”, paramos para uma cerveja comemorativa numa cafeteria chamada, apropriadamente, Bothy. Meu celular apitou com uma mensagem de texto de Ben Read, junto com um vídeo de Lewis pedalando sua bike, seu pneu estraçalhado preso ao aro com pedaços de corda elástica. Como grande parte do rolê deles seria feito caminhando, aquilo não importava muito.

Eu tentava decifrar como me sentia em relação à “pedalada”. Tinha valido à pena fazê-la de bike? Talvez uma vez. Foi divertido? Sim, porque foi tão dura que confundiu completamente qualquer expectativa de como um dia de pedal poderia ser – e porque, como os membros do RSF dizem, foi feita com pessoas. “Só um certo tipo de gente faz isso”, diz Hudson, “e esta é a graça”.

Houve momentos – no lodo, de noite –, segundo Mark, em que ele começou a se perguntar: “O que estou fazendo?”. “Então, quando você olha para trás, a razão pela qual você fez aquilo é porque está tentando encontrar uma resposta que você na verdade não conhece. E isto é o que te faz seguir em frente. Esta é a razão pela qual você quer fazer aquilo. E eu não acho que devemos necessariamente ser capazes de encontrar uma resposta, porque ela pode simplesmente quebrar o encanto, sabe?”

Matéria originalmente publicada na revista Go Outside 174.