A bióloga marinha norte-americana Sylvia Earle coleciona uma longa lista de aventuras marinhas que fariam muitos desmaiarem de pavor: ela já ficou sozinha na escuridão total a quilômetros de profundidade, passou por baixo de um navio russo que quase explodiu seu minisubmarino e foi atacada por tubarões enormes. Mas nada a assusta mais do que uma constatação: o estado deplorável de nossos oceanos poluídos e enfraquecidos pela pesca excessiva

Por Ian Frazier

PRATICAMENTE A PRIMEIRA COISA que Sylvia Earle me disse foi: “Os oceanos estão morrendo”. Estávamos em um pequeno restaurante em Manhattan, em Nova York, em 2014, celebrando a estreia de um documentário sobre ela chamado Mission Blue (disponível no Netflix). Nascida nos Estados Unidos, a oceanógrafa mais conhecida do mundo – Sylvia é para a nossa época o que o francês Jacques Cousteau foi em décadas anteriores – sente uma pesada responsabilidade. Ao longo de sua vida, ela já viu o oceano ser danificado de formas que humanos nunca imaginaram que poderiam ocorrer. O desastre atual deixa-a pesarosa, desolada e, às vezes, até dá medo falar com ela.

Desde seu primeiro mergulho, no rio Flórida, aos 16 anos, ela já passou 7 mil horas, ou quase um ano, embaixo d’água. Nas profundezas, peixes-espada, peixes bioluminescentes e baleias jubarte cantalorantes já passaram nadando ao lado de Sylvia. Pela extensão de sua experiência, essa senhora já não seria mais realmente “terrestre”. Está mais para uma criatura marinha que, de alguma forma, foi parar em terra firme e circula por aqui para contar a todos sobre a ruína que os seres humanos estão infligindo a seu lar.

Todos os dias, surgem mais sinais que parecem provar que suas duras previsões estão certas. Sylvia vê indícios da alteração nos oceanos devido à ação dos seres humanos que não parecem muito óbvias para mais ninguém. Nossos detritos estão agora em toda a parte: ela sabe que, na costa da Califórnia, por exemplo, a cerca de 3.200 metros de profundidade, uma solitária cadeira plástica de jardim aguarda, imóvel, como se seu ocupante tivesse acabado de levantar para virar a carne do churrasco. Ela assiste a vida marinha ser destruída por todos os lados: pesca excessiva, poluição, aumento das temperaturas das águas, com o equilíbrio químico oceânico indo para o espaço e os paraísos de recifes que ela tanto amava agora mortos e apodrecendo. Como citou o Papa Francisco em sua recente Encíclica sobre a mudança climática, “os recifes de coral são comparáveis às maiores florestas em terra firme… já completamente desertos ou em um estado de grave declínio”.

Sylvia começou a alertar sobre esse pesadelo décadas atrás. Em maio de 2014, um curto artigo no jornal The New York Times relatou que navios chineses observados pelo Greenpeace estavam pescando ilegalmente na costa oeste da África. As águas costeiras da China foram tão gravemente esgotadas que os navios chineses agora precisam se afastar ainda mais de casa para pescar alguma coisa. Na costa da África, seus métodos de arrastão saqueavam o fundo oceânico e recolhiam peixes sem considerar os limites ou as espécies, revelou o Greenpeace. A China respondeu dizendo que seus navios pagavam tarifas e outros benefícios para os países africanos em cujas costas eles pescavam. As agressões observadas ocorriam ao mesmo tempo que alguns desses países estavam em estado de quase caos na luta contra o vírus Ebola. Essa história contém uma prévia do futuro negro de que Sylvia tanto fala.

Quando o aventureiro norueguês Thor Heyerdahl cruzou o Pacífico em um bote em 1947, ele não viu lixo. Hoje blocos de lixo do tamanho de pequenos países giram nos centros de vários oceanos. Um estudo sobre o lixo oceânico em 2009 descobriu que bitucas de cigarro eram os detritos mais comuns, seguidas pelos sacos plásticos. De perigo desconhecido são os pedaços muito menores de plástico que permeiam os mares e provavelmente ficarão por lá para sempre. Os animais marinhos ingerem fragmentos de plástico e morrem. Redes de pesca e longas linhas de náilon, perdidas ou descartadas, vagam eternamente à deriva, apanhando e matando centenas de milhares de seres marinhos a cada ano. De acordo com outro estudo, uma parte do Pacífico cheia de detritos contém três quilos de lixo flutuante para cada meio quilo de plâncton natural.

Nas ilhas do arquipélago de Florida Keys e na região do Caribe, cerca de 80% dos recifes de coral estão mortos ou em grave declínio devido às altas temperaturas da água. O excesso de CO2 na atmosfera leva à acidificação do oceano, o que já está destruindo as conchas de lesmas do mar e outras pequenas criaturas próximas à base da cadeia alimentar oceânica. Quando o CO2 na atmosfera ultrapassar 560 partes por milhão – nível que provavelmente alcançaremos no fim do século 21 –, todos os recifes de corais, que são as incubadoras da vida oceânica, vão desaparecer. Aproximadamente 70% do oxigênio do planeta vêm da fotossíntese que ocorre em organismos próximos à superfície dos oceanos, rica em luz solar. O oceano fornece o ar de cerca de duas dentre três inspirações que fazemos. O que a mudança climática fará com essa produção de oxigênio é sinistro e incerto.

“Temos que parar de matar peixes” foi a segunda coisa que Sylvia me disse. A maioria dos grandes peixes dos oceanos já se foi. Populações de predadores maiores, como o bacalhau, o marlim, o linguado e tubarões estão a menos de 10% de seus números de 70 anos atrás. Agora estamos pescando peixes-espada que mal alcançaram a idade reprodutiva. “Comer esses peixes é como comer os últimos tigres de Bengala”, diz ela.

A resposta de Sylvia à queda vertiginosa no número de peixes e à crise em geral é estabelecer o que ela chama de Hope Spots (Pontos de Esperança) – áreas protegidas no oceano em que despejos, mineração, perfuração, pesca e todas as outras formas de exploração são proibidas. Ela selecionou quase 60 locais para receberem esse status e sonha em ver pelo menos 20% dos oceanos totalmente protegidos até 2020. Atualmente, cerca de 2% têm esse tipo de proteção. Sua maior e única vitória nessa jornada veio em 2006, quando a oceanógrafa se sentou na mesma mesa com o então presidente norte-americano George W. Bush em um jantar na Casa Branca. Como resultado da conversa que tiveram, ele criou uma reserva nacional marinha totalmente protegida em uma área de 140 mil milhas quadradas ao redor das ilhas do noroeste do Havaí. Estabelecer muitos outros Hope Spots é a principal meta da vida de Sylvia.

E, ainda assim, de algum modo, há também a impressão de que ninguém está ouvindo. Às vezes, os olhos azuis de Sylvia têm o mesmo pesar gentil com o qual aliens sábios e gentis olham para os terráqueos em filmes de ficção científica. “Muitas pessoas que amo não têm ideia do problema em que estamos”, diz. Há 25 anos, quando ela começou a falar sobre o declínio das populações de peixes, a quantidade de atum azul restante havia caído para cerca de 10% do total de quando a espécie estava saudável. Hoje restam apenas 3% dessa população. Sylvia continua nos contando, e nós continuamos não ouvindo.

EM ABRIL PASSADO, vi Sylvia fazer uma palestra e uma apresentação em vídeo em Tampa, na Flórida. O evento ocorreu em um teatro histórico com um letreiro antigo, daqueles que anunciavam os nomes dos atores em luzes. A audiência, cerca de três quartos mulheres, aplaudiu quando Sylvia entrou no palco com seus braços levantados em comemoração. Ela vestia calças pretas e óculos escuros (por causa de uma gripe) e uma blusa azul turquesa, sua cor-símbolo.

“Você também pode!” era o tema motivacional do evento. Sua autobiografia foi resumida ao público presente: Sylvia se graduou em botânica marinha pela Florida State University e pela Duke University ainda muito jovem; embarcou em um cruzeiro oceanográfico ao redor do mundo em 1964 com 70 outros cientistas e tripulantes, todos homens; se tornou uma celebridade nacional em 1970 ao liderar um grupo de cinco mulheres cientistas em uma experiência de viver em uma cápsula submarina por duas semanas em um recife de coral; atuou como a primeira mulher cientista-chefe da NOAA (Administração Atmosférica e Oceânica dos EUA) por 18 meses no início da década de 90, mas pediu demissão por ter mais a ver com os peixes do que com os pescadores ajudados pela NOAA; fundou empresas para construir minisubmarinos, embarcações para uma a cinco pessoas que descem a centenas de pés; a revista Time a nomeou Heroína do Planeta em 1998.

Quando começou a discorrer sobre salvar os peixes da pesca excessiva, ela mostrou à platéia um clipe assustador dela mesma, em 2012, nadando próximo a um cardume de peixes savelhas enquanto eram pegos em uma rede e sugados para um navio-fábrica para o processamento de óleo ômega-3. O vídeo tremula com o movimento das ondas enquanto tripulantes de jalecos amarelos gritam e gesticulam histericamente para a tal mulher pequena, ágil, determinada e equipada, para que ela saia do caminho. Como a oceanógrafa conseguiu evitar ser pega pela rede e sugada para dentro do navio não está claro. “Quando aquele cardume foi capturado, senti como se um pedaço de mim estivesse sendo arrancado do oceano”, disse Sylvia às pessoas no auditório. Todos a aplaudiram de pé.

Então ela sentou-se e autografou cópias de seu último livro, Blue Hope: Exploring and Caring for Earth’s Magnificent Ocean (Esperança Azul: Explorando e Cuidando do Magnífico Oceano da Terra) por mais de duas horas. Tal devoção dos fãs à sua estrela, ou vice versa, eu nunca tinha visto. Para alguns, Sylvia deu cinco ou dez minutos, ouvindo suas histórias pessoais e posando com eles para fotos. As pessoas diziam: “Você é a minha heroína desde que eu era pequena!”. Os funcionários do teatro desligaram algumas das luzes e os autógrafos continuaram quase no escuro até que alguém achou uma luminária. Cada autógrafo recebia a atenção cuidadosa da simpática senhora. No fim da fila, uma jovem de cabelos ruivos aguardava pacientemente, enquanto os minutos passavam e viravam horas. Quando sua vez finalmente chegou, ela se abaixou ao lado da mesa. Aproximando seu rosto próximo ao de Sylvia, disse: “Eu quero ser igual a você”. Sylvia sorriu e disse: “Seja apenas você mesma”.

A PIORA NA SITUAÇÃO dos oceanos mantém Sylvia na estrada por mais de 300 dias por ano. Nas festas de fim de ano, quando ela tirou uma breve folga das viagens em sua residência principal em Oakland, na Califórnia, eu peguei um voo e fui encontrá-la. Dessa vez, marcamos um bate-papo na frente do Aquário da Baía de São Francisco, onde ela tinha um compromisso para falar com o diretor do local sobre planos de incluir excursões para visitantes em minisubmarinos.

Sylvia trouxe um grupo – sua filha, Liz Taylor, que agora é dona e gerente da Deep Ocean Engineering and Research (DOER), a empresa de minisubmarinos fundada por Sylvia; Laura Cassiani, que coordena a fundação de Sylvia, a Mission Blue; Jane Kachmer, assessoria de Sylvia na época (e atual CEO da fundação); Colette Cutrone Bennett, então diretora de patrocínio da Rolex, que tem dado apoio a alguns empreendimentos de Sylvia e para quem ela fez propagandas; e Heather, cujo sobrenome eu não entendi, também da Rolex. Heather e Colette, duas loiras muito atraentes, haviam chegado de Nova York na noite anterior e partiriam naquela tarde.

Quando entramos no prédio, a primeira coisa que Sylvia viu foi a exposição de um grande tanque cilíndrico cheio de anchovetas nadando em círculos. Isso a deteve. Ela olhou para os peixes por um instante e, então, balançou a cabeça. “Não”, disse. “Não é assim que devemos ver esses animais. Isso faz com que eles pareçam uma massa. Eles não são só isso, não apenas um cardume abundante e sem fim. Cada um desses peixes é também um ser individual.”

Em uma mostra sobre ataques de tubarões, ela fez uma expressão de desaprovação novamente. “Tubarões não atacam pessoas”, corrigiu, debaixo de uma prancha de surf com uma grande mordida. “Às vezes, muito raramente, eles confundem um humano com comida. Eles não são essas criaturas malvadas e cruéis, embora gostemos de achar isso para termos alguma emoção na vida. Se essa descrição serve para alguém, é para nós, quando arrancamos as barbatanas de animais vivos para fazer sopa de tubarão e, depois, os jogamos mutilados de volta à água.”

Sylvia nem olhou ao redor quando o diretor do museu nos levou pelos túneis de vidro que fazem os visitantes se sentirem como se estivessem no fundo do mar. Mas, quando ele nos levou para os bastidores e para o andar de cima, pelas passarelas sobre os tanques que os túneis atravessam, Sylvia ficou absorta ao olhar para os peixes abaixo, e depois não estava mais com o grupo quando entramos nos salões internos do aquário. “Talvez ela tenha saltado lá para dentro”, alguém sugeriu. Quando Sylvia reapareceu, confirmou que queria mesmo ter saltado. Durante a reunião que se seguiu, ela voltou ao seu humor básico de entusiasmo e otimismo, com sua postura afirmativa e dizendo “Sim!”. Essa foi sua reação quando o diretor anunciou o plano de fazer do aquário um pequeno centro para dezenas de minisubmarinos transportando “cientistas-cidadãos” e doadores ricos em viagens de pesquisa pela Baía de São Francisco.

De repente, Sylvia agradeceu a todos e, com sua equipe, despediu-se e correu para tomar um táxi. Outra reunião a aguardava. Voltei para o tanque de anchovetas e fiquei olhando por um tempo. Embora eu tentasse isolar os peixes individualmente e identificá-los na próxima vez que passassem, não posso dizer que tive sucesso. Para ser justo, uma anchoveta realmente se parece muito com a outra. Porém quando percebi que uma delas mexia as guelras e outra subia para pegar algo na superfície, acho que entendi o que Sylvia estava querendo dizer.

SYLVIA FOI CASADA três vezes: com John Taylor, zoólogo; com Giles Mead, ictiólogo (estudioso de peixes); e com Graham Hawkes, engenheiro. Repórteres sempre lhe perguntaram mais sobre sua vida pessoal do que aconteceria se ela fosse um homem. Durante seus primeiros dias de fama, histórias sobre a oceanógrafa focavam-se nesse ângulo de fofocas e exibiam fotos de sua aparência de garota dourada e de seu sorriso largo e vibrante.

Sylvia teve um filho e uma filha com seu primeiro marido e uma filha com o segundo. Com Graham, seu terceiro marido, não teve filhos, mas juntos fundaram duas empresas dedicadas ao projeto e à construção de minisubmarinos. Em Sea Change, livro autobiográfico publicado em 1996, ela incluiu uma foto de Graham vestindo um smoking e pilotando um minisubmarino. Esta talvez tenha sido uma referência ao papel de Graham como um vilão no filme de James Bond, Somente para Seus Olhos, no qual ele lutava e perdia uma batalha submarina para Roger Moore como James Bond. Graham e Sylvia se divorciaram em meados de 1990. Ela disse que o ex tinha mais interesse na caça de tesouros do que na ciência.

Na verdade, a vida de Sylvia é tão vasta e complicada – tão oceânica – que descrevê-la é um desafio. A guinada que ela deu para a empresa de minisubmarinos intrigou muitos de seus colegas cientistas. Sua filha Liz Taylor, chefe da DOER, não se parece com a famosa atriz de mesmo nome de filmes antigos. Esta Liz tem cabelos loiros e ondulados, óculos incisivos e uma postura calma e analítica de engenheira. Dois dias depois da visita ao aquário, eu deveria encontrar-me com Sylvia na sede da DOER em Alameda, na Califórnia, para um passeio. Ela não estava lá quando cheguei, então Liz me mostrou a empresa.

A fábrica da DOER, situada em um hangar nas docas ao lado do porto de Alameda, é grande o suficiente para receber um navio de cruzeiro. Ao longo dos anos, a DOER vendeu minisubmarinos a clientes do governo, de empresas privadas e da ciência, bem como a diversas marinhas estrangeiras. A companhia lembra uma grande caixa de Legos. Liz apontou para os domos de 1,8 metro de acrílico transparente em que os passageiros ficam sentados e os braços mecânicos articulados dos submarinos (nas propagandas, esses braços têm relógios Rolex neles), bem como os módulos de apoio do tamanho de contêineres e os robôs submersíveis menores que podem trabalhar em plataformas de petróleo em alto mar e desentupir túneis de água municipais. Os equipamentos suspensos aqui e ali na penumbra do hangar davam ao espaço de paredes altas um aspecto de submarino.

A meta mais ambiciosa da DOER é construir equipamentos submersíveis para três pessoas que possam viajar para qualquer profundidade. Um modelo seria capaz de descer rapidamente e, o outro, mais lentamente. A pesquisa foi concluída, e o projeto está pronto para prosseguir, mas o financiamento para um modelo de teste ainda não existe. O principal elemento do projeto, uma bolha de vidro, em vez de acrílico, de paredes grossas e feita com precisão, custaria muito para que a DOER a financiasse sem a ajuda de patrocinadores (o preço estimado para os dois submarinos desse tipo é de US$ 40 milhões). Em vez disso, a empresa atualmente está desenvolvendo um par de submarinos que podem descer a 3.300 pés (cerca de 1.000 metros) por US$ 5 milhões. Quando um submarino desses for enfim construído e os cientistas puderem utilizá-lo para viajar a qualquer parte do oceano, as descobertas poderão ser exponencialmente maiores do que aquelas que se tornaram possíveis 70 anos atrás com a invenção do mergulho com cilindros.

Sylvia gosta de frisar alguns temas o tempo todo. Quando ela chegou à DOER e saímos para almoçar, repetiu alguns desses assuntos, incluindo como ela persuadiu um chefão do Google a incluir os oceanos nas fotos do globo no Google Earth ao dizer a ele que, sem os oceanos, o Google Earth era apenas “Google Dirt” (“Google terra”). Outra das tiradas dela: “Peixes e lagostas e caranguejos e lulas não são ‘frutos do mar’, são vidas silvestres marinhas preciosas. Um peixe é muito mais valioso quando está nadando no oceano do que quando está nadando em manteiga e fatias de limão no seu prato”.

Sylvia e eu deveríamos conversar mais no dia seguinte, mas, no último minuto, surgiu-lhe a chance de voar para o Chile, onde discutiria com a presidente daquele país a possibilidade de criar um Hope Spot no Oceano Pacífico, ao redor da Ilha de Páscoa.

QUASE MEIO SÉCULO ATRÁS, muito antes de pensar que teria a fama atual, Sylvia construiu sua reputação como cientista com uma dissertação de doutorado, agora clássica, sobre algas marinhas intitulada Phaeophyta do Leste do Golfo do México. As Phaeophyta são as algas pardas. Há, também, algas verdes e algas vermelhas. Aos 30 anos de idade, Sylvia tinha aprendido mais sobre as algas pardas daquele golfo do que qualquer outra pessoa. Ao fazer a coleta ela mesma, sem patrocínios ou subsídios e usando equipamentos de mergulho que ainda estavam em seus primeiros estágios como uma ferramenta de pesquisa, Sylvia coletou espécimes aos milhares. O leste do Golfo do México era sua região de estudo, pois vivera na cidade costeira de Dunedin, próximo a Tampa, quando criança e jovem mulher. Das dezenas de milhares de espécimes de algas marinhas que coletou em sua vida, cerca de 20 mil estão agora no departamento botânico do Museu Nacional Smithsoniano de História Natural.

Algas não soam como um assunto empolgante e remetem a lagos ou piscinas com poucos cuidados. Na verdade, as algas são a principal flora dos oceanos, o carro-forte da fotossíntese e da produção de oxigênio do planeta. Em condições saudáveis, espécies de algas existem com a abundância de uma floresta tropical. Elas podem ser minúsculos organismos unicelulares ou ter 30 metros de comprimento. Na maioria, têm o tamanho de uma mão ou são ainda menores. A Prochlorococcus, por exemplo, uma alga azul-esverdeada unicelular, é talvez o organismo fotossintetizante mais abundante no planeta. Produz algo em torno de 20% do oxigênio da Terra! O catálogo completo de Phaeophyta de Sylvia mostrou como seria um Golfo saudável. A poluição, vazamentos de óleo e a pesca com arrastão destroem as algas, os furacões as arrancam de seus ambientes e as matam, e os nitratos de fertilizantes despejados no mar aumentam o crescimento de certas algas em drástico detrimento de outras. Como tudo mais no oceano, as algas marinhas estão sob ataque de diversos perigos. Em retrospecto, o estudo de Sylvia serve como um ponto de referência para o que era o Golfo antes do desenvolvimento do final do século 20.

Sua dissertação é também uma obra de arte, que descobri quando a li. Empolgação e romance se misturam com linguagem científica de uma forma difícil de explicar. A própria Sylvia fez todos os desenhos. Perguntei se ela poderia um dia me mostrar alguns de seus espécimes no Smithsoniano e, em uma tarde, quando ela estava em Washington D.C., encontrou comigo lá. Se você já a tiver visto antes, como eu, pode ser uma surpresa se lembrar de que trata-se de uma senhora de 1,65 metro e 80 anos de idade. Sylvia parece ser simplesmente ela mesma, sem tamanho ou idade específicos.

Naquele dia, ela estava acompanhada de Robert Nixon, produtor e codiretor de Mission Blue. Enquanto subiam os degraus, falavam sobre o tamanho da malha das redes de lulas. Ela estava dizendo a Robert que o melhor tamanho para redes de lula é aquele de “rede nenhuma”.

Três cientistas do Smithsoniano nos cumprimentaram lá dentro: James Norris, David Ballantine e Barrett Brooks, todos especialistas em botânica marinha e iguais em suas deferências a Sylvia. Ela havia programado a sessão de visita da tarde com um telefonema a James, um homem empolgado, de óculos e uma barba branca precisamente aparada. Ele disse que tinha uma exposição que queria que ela visse e nos levou ao local. Apontando para um pedaço de coral coberto de algo que parecia um musgo avermelhado, James disse, de forma triunfante: “Esta é a alga que vive no lugar mais fundo já encontrado: 278 metros!”.

Sylvia deu uma olhada nela e acenou com a cabeça em um gesto de aprovação. “Esses fotossintéticos de águas profundas têm sido negligenciados em nossas medições da produtividade de O2 dos oceanos”, disse. “A essa profundidade, estão fazendo fotossíntese com um décimo de 1% da luz solar disponível na superfície. Como eles conseguem? Nós não sabemos quase nada, na verdade, sobre a vida oceânica de águas profundas”.

Entramos em uma sala interna meio cavernosa em que caixas chegavam à altura dos cotovelos e se estendiam a perder de vista. Em um local em que as luzes fluorescentes eram mais fortes, folhas de papel pardo haviam sido colocadas sobre os estojos. Sylvia levantou as folhas de papel pardo com cuidado, uma por uma. Ali estava uma alga chamada Avrainvillea sylvearleae, desconhecida da botânica até que ela a descobriu em algumas rochas a dois metros de profundidade, na cidade de Alligator Harbor, na Flórida. Ali também estava a Padina profunda Earle, encontrada sobre calcário e conchas finas a 60 metros de profundidade e a 30 km da costa da ilha de Loggerhead Key, nas Dry Tortugas, um parque nacional na Flórida. “Na água, é uma alga translúcida como vidro”, ressaltou ela. Também havia no recinto a Hummbrella hydra Earle, encontrada a 30 metros de profundidade na costa do Chile, que ela nomeou em um tributo engraçadinho ao seu adorado mentor, o botânico Harold Humm. “No habitat delas, esses galhos parecem guarda-chuvas cor-de-rosa virados do avesso”, conta.

“Todas são espécimes lindos”, diz Barrett Brooks. “A gente seca e comprime todas elas por conta própria e, no geral, nem usa formol.”

“Eu nunca gostei de formol. Quer dizer, é um fluido para embalsamar!”

Conforme se abriam as caixas, cada espécime revelava uma estrutura diferente. Alguns com folhas largas que pareciam leques, outros semelhantes a um bicho-pau ou um bordado feito no microscópio. Sylvia explicou como uma alga chamada Phaeostroma pusillium, que ela encontrou no Golfo do México, constitui uma evidência provável da inexistência da Flórida durante a era de águas altas do Pleistoceno, pois a alga também é encontrada no Atlântico, da Georgia a Rhode Island. “Para a maioria das pessoas, todas essas lindas plantas provavelmente seriam aquele troço que você arranca das hélices do barco”, afirma.

Com cuidado, Robert interrompe o papo para dizer que eles precisam se apressar para o próximo compromisso de Sylvia. A agenda deles estava atrasada porque a reunião anterior tinha se estendido demais. Havia sido uma reunião com o vice-presidente do conselho administrativo de terras e recursos naturais da Tanzânia, que falara muito com Sylvia sobre o problema de seu país com os pescadores que usam dinamite.

“Isso já aconteceu comigo”, disse James ao nos acompanhar até a saída. Ele estava mergulhando a 30 pés (cerca de 9 metros), coletando algas na costa sudoeste da China, quando um pescador jogou três bastões de dinamite na água pertinho de onde estava. A explosão arrancou seus equipamentos de mergulho, esmagou seu peito, deslocou seus órgãos internos e estourou seus dois tímpanos. Ele teria morrido se não fosse pelos esforços extraordinários da Embaixada dos EUA, de um helicóptero da British Petroleum e de um médico mergulhador francês que estava na área. Depois de alguns dias em um hospital em Hong Kong, ele voou para Washington, onde passou mais de um ano em reabilitação. Dezoito meses depois de ter sido dinamitado, James já estava mergulhando de novo.

Sylvia acenou com a cabeça, concordando. “A pesca com dinamite é um problema real atualmente”, afirmou. “Quanto todos os peixes que podem ser pescados se esgotam, as pessoas usam dinamite para trazer à superfície os pequenos que possam ter ficado para trás.” Então ela e Nixon se despediram dos cientistas e de mim e correram para a porta da frente para pegar um táxi. Nós quatro ficamos ali no lobby conversando. “O que impressiona as pessoas quando se trata da Sylvia, é que desde o começo ela era uma cientista fazendo esses mergulhos”, disse James. “No passado, muito da nossa ciência oceânica era como voar sobre a Amazônia de avião, olhando pela janela e nem pisando no chão da floresta. Mas Sylvia sempre fez de tudo para descer lá embaixo e ver por si mesma o que rolava no fundo das águas. E, sem dúvida, ela não está exagerando sobre os problemas dos oceanos, isto eu lhes garanto.”

SYLVIA É DE NOVA JERSEY. Seus pais tinham uma pequena fazenda perto do rio Delaware, na parte sul do estado. O pai, Lewis Earle, um eletricista que trabalhou para a DuPont, podia montar ou consertar qualquer coisa. Sylvia herdou dele as habilidades de engenharia. A mãe, Alice Richie Earle, amava o mundo natural e mostrava interesse, em vez de susto, quando Sylvia voltava de um rio próximo com animais que encontrava. Sylvia era a sexta de sete filhos e a única menina. O casal perdeu os quatro primeiros filhos, todos meninos – dois na primeira infância, outro por uma infecção no ouvido aos 9 anos, e o mais velho em um acidente de carro. Essas tragédias poderiam ter destruído o casamento, mas os Earles seguiram firmes.

A família se mudou para Dunedin, na Flórida, em 1948, quando Sylvia tinha 12 anos. Naquela época, a cidade era um lugar nada desenvolvido. A casa deles tinha o Golfo do México como quintal. Sylvia usou equipamentos de mergulho com cilindro pela primeira vez aos 17 anos. Os franceses Jacques Cousteau e Émile Gagnan haviam inventado o equipamento apenas dez anos antes. Ela circulou por todo o Golfo, usando o barco de 18 pés da família ou pegando carona em barcos de pesca de camarões ou de mergulhadores da Marinha, sempre em busca de novas algas marinhas.

Sylvia descreve a Flórida de outrora de uma forma que nos deixa triste – os lagos de água “tão azuis como flores”, os recifes (a maioria agora já aterrados pelas costas urbanizadas), as garoupas que a assistiam trabalhar e passaram a conhecê-la e a teriam seguido até a praia se pudessem (“quase todas as garoupas desapareceram. Eram amigáveis e curiosas”). A oceanógrafa pronuncia os complicados nomes que compõem a Costa do Golfo sem nenhuma pausa, desde as Tortugas até a Baía de Apalachee, Pass-a-Grille Beach e as ilhas de Big Gasparilla, Homosassa e Caloosahatchee e Apalachicola e Tombigbee e Pascagoula, e assim por diante, até Grand Terre, na Louisiana. O imenso oceano em que ela viaja tem seu centro no Golfo do México e se irradia dali.

A última casa em que os pais de Sylvia viveram ainda pertence à família. Fica em uma parte antigamente rural de Dunedin, perto de bosques e de um lago. Quando a família se mudou para lá em 1959, a área era basicamente composta de laranjais e mata virgem. Naquela época, Sylvia vivia em outro lugar, mas ela sempre retornava quando fazia seus estudos de algas e, mais tarde, durante as férias, com os filhos. O lugar ainda é um refúgio para ela.

A sala de estar é ampla e confortável, com jacarés de pelúcia no sofá e paisagens idílicas da Flórida nas paredes. Sylvia me levou por uma porta até os fundos e, de lá, ao longo de uma passarela de madeira até um lago tão calmo e verde que parecia uma mesa de bilhar. Nós nos sentamos em um banco no píer. Sylvia estava vestindo uma calça capri, tipo pula-brejo, que nos EUA chamam de “caça-ostras”, embora ela jamais caçaria uma ostra se não fosse para pesquisas. Eu me sentei a seu lado meio atrapalhado, mas a senhora se movia sem titubear e sem fazer ruídos.

Seu pai havia construído a casa, mas o píer e a passarela de tábuas foram feitas depois. Ela apontou para os ciprestes que havia plantado ao redor do lago. “Este lago não tem nome”, disse. “Talvez seja apenas o lago Earle. Tinha uma cor avermelhada e era lindo de tão transparente. Nele viviam robalos e sapos, com esquilos voando pelas árvores. Eu sinto muita falta dos esquilos voadores. Os detritos dos empreendimentos construídos ao redor deixaram a água turva.”

Andamos pela passarela de tábuas, passando pelas árvores, enquanto ela aponta coisas que seu pai plantou e outras melhorias feitas depois. Seus pais surgem frequentemente na conversa. Ela os descreve como seus “melhores amigos” na dedicatória que fez no livro Sea Change. Os dois eram metodistas devotos e ajudaram a construir uma igreja em Dunedin. Perguntei se ela ia à igreja, porém Sylvia revelou que, na verdade, não.

Entramos em seu carro azul turquesa e fomos até a costa do Golfo do México. Havia um som alto de algo raspando embaixo do carro. Sylvia disse que deveria ser um galho, que logo se soltaria, mas não se soltou. Quando chegamos a um estacionamento no centro, ela saiu do carro, deitou-se no asfalto quente e puxou um grande galho com folhas verdes. Depois de várias paradas na cidade, incluindo uma peixaria, onde ela olhou com desprezo as mortes congeladas à venda, seguimos para o norte ao longo da costa.

Eu cometi o erro de dizer a ela que gostava de comer peixe, e Sylvia insistiu em me perguntar o porquê. Eu disse que simplesmente gostava porque me dava prazer e eu gostava de ter prazer. Aquele argumento não teve efeito nenhum. “Mas por que você gosta de torturar a vida silvestre? Para você é só uma escolha. Para eles é vida ou morte. Por que você não pode só observá-los sem torturá-los?” Eu balbuciei uma resposta, mas não tive sucesso.

A primeira casa da família em Dunedin ficava na rua Wilson. Sylvia nos levou até lá e encostou o carro no ponto em que a rua acaba, em um portão daqueles em que você precisa de um cartão magnético para abrir. Ficamos olhando por cima do portão os grandes prédios que, daquele distância, pareciam pequeninos ao longe. Uma placa anunciava condomínios com casas de três dormitórios a partir de US$ 780 mil.

“Você sabe que aquela ideia equivocada de que peixes não sentem dor já foi completamente descartada, né?”, afirmou. Eu disse que sim, que tinha visto estudos nos quais se injetavam veneno de abelha nas mandíbulas de peixes e eles demonstravam dor. Eu contei que sabia que anzóis doíam.

Na busca por um pedaço de área costeira original, ela continuou saindo da cidade, atravessando uma ponte e descendo uma rua de mão única até o Parque Estadual de Honeymoon Island. Ali, a costa nunca havia sido perturbada pelo homem e ainda conservava manguezais saudáveis. Saímos do carro e andamos por uma trilha de areia, passando por palmitos, palmeiras, pinheiros e carvalhos. “É assim que o campo ao redor de Dunedin era no passado”, disse. Um falcão pairava sobre nós, e o sol atravessava as bordas de suas asas. Sylvia tirou fotos da ave com sua câmera.

Em uma brecha no manguezal, chegamos a um pequeno trecho de praia com areia – finalmente o golfo de verdade. Águas rasas de um azul bem turquesa, marcadas por trechos marrons de algas altas, escurecendo a um azul marinho até o ponto em que montes de nuvens brancas se empilhavam. Na brisa leve, as ondas não quebravam, apenas batiam. E tainhas saltavam no ar. Tiramos nossos sapatos e entramos na água. Dentre as raízes aéreas dos manguezais vermelhos, um grande bando de caranguejos andava para trás num ritmo que parecia se afastar de nós o mais rápido possível, cada um deles com uma garra levantada. Na linha d’água, Sylvia encontrou pequenas conchas de caramujos e caracóis pretos, além de uma alga que cresce nas spartinas, um tipo de grama, e um mosquito marinho menor do que um ponto e vírgula. Ficamos olhando o bicho navegar pelos grãos multicoloridos da areia.

Perguntei a ela como seria a morte do oceano. Ela descreveu zonas mortas de um cinza esverdeado, como aquela que já existe no Golfo, na costa de Nova Orleans, com o desaparecimento de alguns organismos e o crescimento de outros que talvez ainda nem conheçamos. E a esterilidade da costa e a falta de recifes de corais. Alguns animais, como os caranguejos limulidae, sobreviveram a oceanos ácidos no passado e poderiam sobreviver de novo. Quanto aos animais invertebrados e sem exoesqueletos, como águas-vivas, ela explica que não temos fósseis suficientes para ter certeza, porém as águas-vivas estão indo bem até agora e podem se dar ainda melhor em um oceano quase morto. Novos micróbios parecidos com o Ebola poderiam surgir. As densidades de oxigênio do planeta poderiam cair, e o ar ficaria rarefeito demais em locais altos, que se tornariam inabitáveis. Sua voz prossegue: “Como espécie, dependemos do oceano e, por isso, o resultado final seria o mesmo: sem oceanos, sem nós”.

AS PESSOAS GERALMENTE perguntam a Sylvia o que podem fazer para salvar o planeta. Seu foco não é liderar movimentos populares. Ela não está organizando campanhas para limpar praias ou boicotes às companhias de pesca. Sylvia tenta alcançar as elites. No fim de sua palestra na TED Talk, em 2009, ela disse aos convidados de tecnologia, entretenimento e design da plateia: “Eu queria que vocês usassem todos os meios ao seu alcance – filmes! Expedições! A Internet! Novos submarinos! – e fizessem uma campanha para despertar o apoio do público por uma rede global de áreas marinhas protegidas, Hope Spots grandes o suficiente para salvar e restaurar o oceano, o coração azul do planeta”.

Sua fundação, a Mission Blue, identificou 58 possíveis Hope Spots ao redor do mundo, na costa sudeste da África, na península do leste da Antártica, na Micronésia, nos Cânions Profundos do Mar de Bering, no Golfo da Califórnia, na Plataforma da Patagônia, no Mar de Sargaços, nos Grandes Bancos da Terra Nova, na Ilha Ascenção e no Golfo da Guiné, na costa oeste da África. As perguntas sobre qual seria o status de proteção de um Hope Spot específico, ou de como tal regra seria exercida, geralmente continuam sem explicação. Até agora, algumas áreas marinhas protegidas têm tido sucesso. O Parque Marinho Cabo Pulmo, uma área protegida na Península de Baja, no México, vem observando um aumento de quase cinco vezes em sua biomassa desde que foi criado, em 1995, e um aumento de dez vezes no número de grandes peixes (Sylvia adora Cabo Pulmo e diz que é um de seus lugares favoritos para mergulhar).

Qualquer noção de que a finalidade de um Hope Spot é criar peixes para que as pessoas pesquem a deixam louca da vida. Os santuários devem ser lugares protegidos para sempre, onde o oceano possa se recuperar, e não viveiros para peixarias. Uma vez perguntei a ela qual era o sentido de se criar Hope Spots se o oceano inteiro continuaria a se acidificar pelo excesso de CO2. Sylvia respondeu que, quanto mais santuários existirem, e quanto maior a área do oceano que cobrirem, maiores serão as chances de o oceano se recuperar quando, e se, o CO2 estiver sob controle.

Até certo ponto, sua estratégia de convencer as elites tem funcionado. Pessoas como Gordon Moore, da Intel, têm dado muito dinheiro para salvar os oceanos. E George W. Bush, quando pressionado por Sylvia, criou a reserva nacional ao redor do Havaí. As leis do poder executivo dos EUA forneceram um precedente para que o atual presidente norte-americano, Barack Obama, expandisse, no ano passado, a área protegida do Monumento Marinho Nacional das Ilhas Remotas do Pacífico, estabelecendo a maior rede marinha protegida até hoje.

Sylvia diz que vivemos um momento perfeito para fazer mudanças que beneficiarão o planeta por milhares de anos. Uma ideia recente – a criação de áreas marinhas protegidas na Zona Econômica Exclusiva de 200 milhas (cerca de 320 km), que, por um tratado internacional, estende-se da costa de cada país com fronteira marítima – aumenta seu otimismo. A maior parte da pesca é feita dentro de três milhas (5 km) de distância da terra firme, de modo que áreas protegidas dentro dessa extensão (Cabo Pulmo é um exemplo) poderiam ter um efeito mensurável sobre as populações de peixes.

Entretanto, se você não espera jantar com o presidente dos EUA, lançar um filme ou construir um minisubmarino, o que você poderia fazer? Quando enviei um e-mail a Sylvia pedindo-lhe um conselho para as pessoas comuns, ela não respondeu. Mas Liz Taylor acabou respondendo. A lista de recomendações que ela fez inclui evitar canudinhos de plástico, levar seu próprio prato, copo e talheres para churrascos e outros eventos gastronômicos, ser voluntário no aquário da sua região, ficar de olho nas mudanças que ocorrem ao longo da costa perto de onde você vive, ajudar as autoridades de fiscalização da vida selvagem e da pesca, comprar produtos de ômega-3 derivados de algas em vez de óleo de peixe, doar dinheiro para grupos ambientais que educam crianças e parar de usar produtos químicos para gramados, como os herbicidas para ervas daninhas.

Sylvia é um indivíduo em sete bilhões, e ela estimula e inspira outros indivíduos a cuidar dos oceanos. A coletividade não parece ser parte da natureza dela. Porém, para que o oceano seja salvo, um movimento popular enorme e disseminado precisa surgir um dia. Nesse sentido, quando Sylvia diz à plateia durante sua palestra da TED para “despertar o apoio popular”, ela está repassando a parte mais difícil da tarefa. As pessoas podem ser induzidas a se preocupar com animais amáveis, de olhos fofos, como focas, ou a doar para iniciativas de resgate de golfinhos, ou a visitar e comprar lembrancinhas em locais que reabilitam tartarugas marinhas. No entanto abordar o fato real, imenso, não específico e nada sexy da morte iminente do oceano de uma forma em que bilhões de pessoas se preocupem e queiram fazer alguma coisa é um problema que ninguém ainda resolveu.

Sylvia não me convenceu a parar de pescar, mas decidi usar somente varas comuns de agora em diante. E, desde que a conheci, quase não como peixe. A visão de um sushi agora me constrange. É provável que espécies grandes como o peixe-espada, o atum, o bacalhau e a garoupa logo desapareçam do mar, ou das nossas mesas, ou dos dois. Mas também poderíamos parar de comer esses peixes agora, de uma vez por todas.

DE NOVO NO CARRO azul turquesa de Sylvia, subimos até a cidade de Tarpon Springs, na Flórida, para ver as antigas docas dos barcos de esponjas. Ela disse que eles pareciam pitorescos, mas, antigamente, quando realmente havia esponjas de verdade secando por toda aquela área, o cheiro era insuportável. Ela estava pensando sobre o fato de eu pescar e me perguntou como é que colocar um anzol na boca de um animal e vê-lo se debater desesperadamente poderia me dar algum prazer. Expliquei sobre os aspectos relativamente inofensivos da pesca com vara, de como se usa somente um anzol etc. Sylvia então perguntou por que eu não parava de pescar de uma vez, se eu pretendia causar menos danos aos peixes. Ao chegarmos perto de Dunedin, saímos da rodovia e entramos em uma estradinha vicinal. “Agora eu quero te mostrar a igreja dos meus pais”, disse. Quando eu não respondi, pois ainda estava pensando em uma resposta à pergunta anterior, ela tascou logo: “Bem, vou te mostrar a igreja, esteja você interessado ou não”.

Sylvia me conta que, além dos ciprestes à beira do lago, o pai dela havia plantado árvores ao redor da igreja. Eu imaginei uma pequena fronteira de árvores ao redor do gramado de uma igreja. Saímos da estrada vicinal e entramos em uma estradinha sinuosa. Não tinha nenhum gramado, mas um vasto trecho verde, como naquelas antigas áreas de acampamentos. Eu sou um admirador das igrejas norte-americanas, e a igreja metodista dos pais dela era linda, no estilo de 1950. Os ângulos modernistas, quase cubistas, das paredes, do telhado da igreja e da entrada demonstravam uma arquitetura engenhosa combinada com uma carpintaria artesanal, pioneira, apaixonada.

As árvores que ela conheceu jovens já eram agora altas, com feixes de luz opacos e empoeirados do fim da tarde atravessando as folhas. Ficamos ali sentados por um tempo com o motor do carro desligado. “Na verdade, esta é a segunda vez que venho aqui hoje”, revelou. “Estive aqui hoje de manhã. Venho toda vez que estou em Dunedin. Foi aqui que o galho ficou preso debaixo do carro.”

A igreja e o entorno eram como um lugar onírico. A luz que passava pelas folhas combinava com a luz do sol que descia pelos recifes de corais – feixes de luz que fazem brilhar os peixes que nadam por ali. Olhando a igreja e a vegetação ao meu redor, penso que os tais Hope Spots podem ser como “reinos da paz” para quem acredita em religiões. E mesmo para quem não acredita.

—

Matéria publicada originalmente na Go Outside 126, de janeiro/fevereiro de 2016.

MULHER AO MAR: Sylvia Earle se prepara para mergulhar na costa da Flórida, em foto de 2014, quando estava com 79 anos (Foto: Alan Diaz/Asociated Press)

LINDONA: Sylvia nos anos 1970, durante projeto em que ficou confinada por

duas semanas em uma cápsula no fundo do mar nas Ilhas Virgens norte-americana

(Foto: AP)

SEM PARAR: Aqui e abaixo, imagens de Sylvia durante o projeto Tektite II, em que ficou no fundo do mar por

semanas nos anos 1970 (Fotos: AP, Bettman/Corbis)

SÓ NO CILINDRO: Sylvia durante o projeto Tektite II

NA RESPONSA: A cientista ao lado do então presidente dos EUA George W. Bush durante assinatura da criação

de importate reserva marinha no Havaí (Foto: Jim Watson/AFP/Getty)

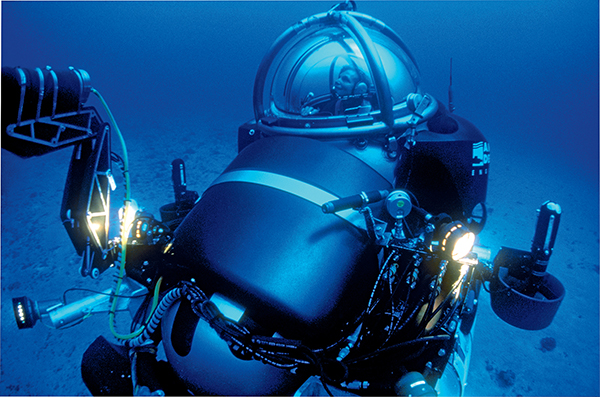

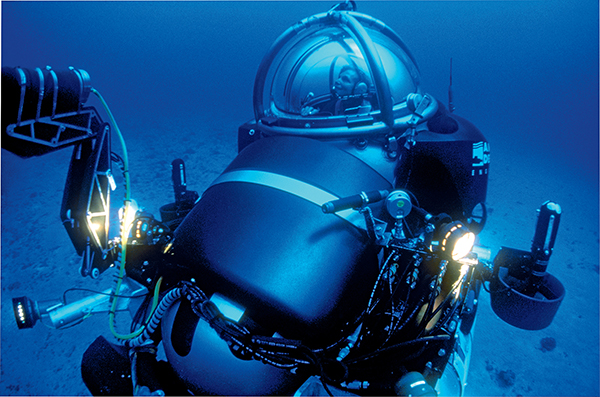

PODEROSA: A oceanógrafa pilotando um minissubmarino proximo à costa de Lanai, no Havaí (Foto: Kip Evans)